Vilnius 1941 : l’ombre du silence – chronique d’une disparition

Avant l’occupation nazie en 1941, Vilnius, la capitale de la Lituanie, vibrait d’une énergie singulière. On l’appelait la « Jérusalem du Nord ». Dans ses ruelles pavées résonnaient les chants des écoles talmudiques, les voix des marchands, les discussions passionnées d’intellectuels dans les cafés. La ville abritait l’une des plus grandes et des plus dynamiques communautés juives d’Europe de l’Est, un centre spirituel et culturel d’une richesse incomparable. Mais à l’aube de la Seconde Guerre mondiale, ce cœur battant allait s’éteindre sous la terreur du nazisme, dans une tragédie que l’Histoire n’a jamais cessé de murmurer : la Shoah en Lituanie.

L’arrivée des ombres

Juin 1941. Les chars allemands entrent dans Vilnius, porteurs d’une promesse de mort. En quelques jours, la ville change de visage : les drapeaux à croix gammée remplacent les enseignes commerçantes, les ordres en allemand couvrent les voix du marché. La peur devient le seul langage commun. Très vite, les premières mesures antisémites tombent : port obligatoire de l’étoile jaune, interdiction d’exercer certaines professions, confiscation des biens.

Les habitants juifs, plus de 100 000 âmes, comprennent qu’ils sont devenus des cibles. Mais nul n’imagine encore l’ampleur du génocide qui s’annonce.

Dans les rues, on voit des familles marcher en silence, serrant des valises légères, croyant à un simple transfert vers un « nouveau quartier ». Les soldats de la Wehrmacht et les unités SS encadrent la procession, impassibles. Derrière chaque pas, une vie bascule. Les trains stationnent, noirs et froids, prêts à engloutir des centaines d’hommes, de femmes et d’enfants. La déportation devient une mécanique du quotidien. À chaque départ, un pan de Vilnius disparaît.

Ponary : la forêt des cris étouffés

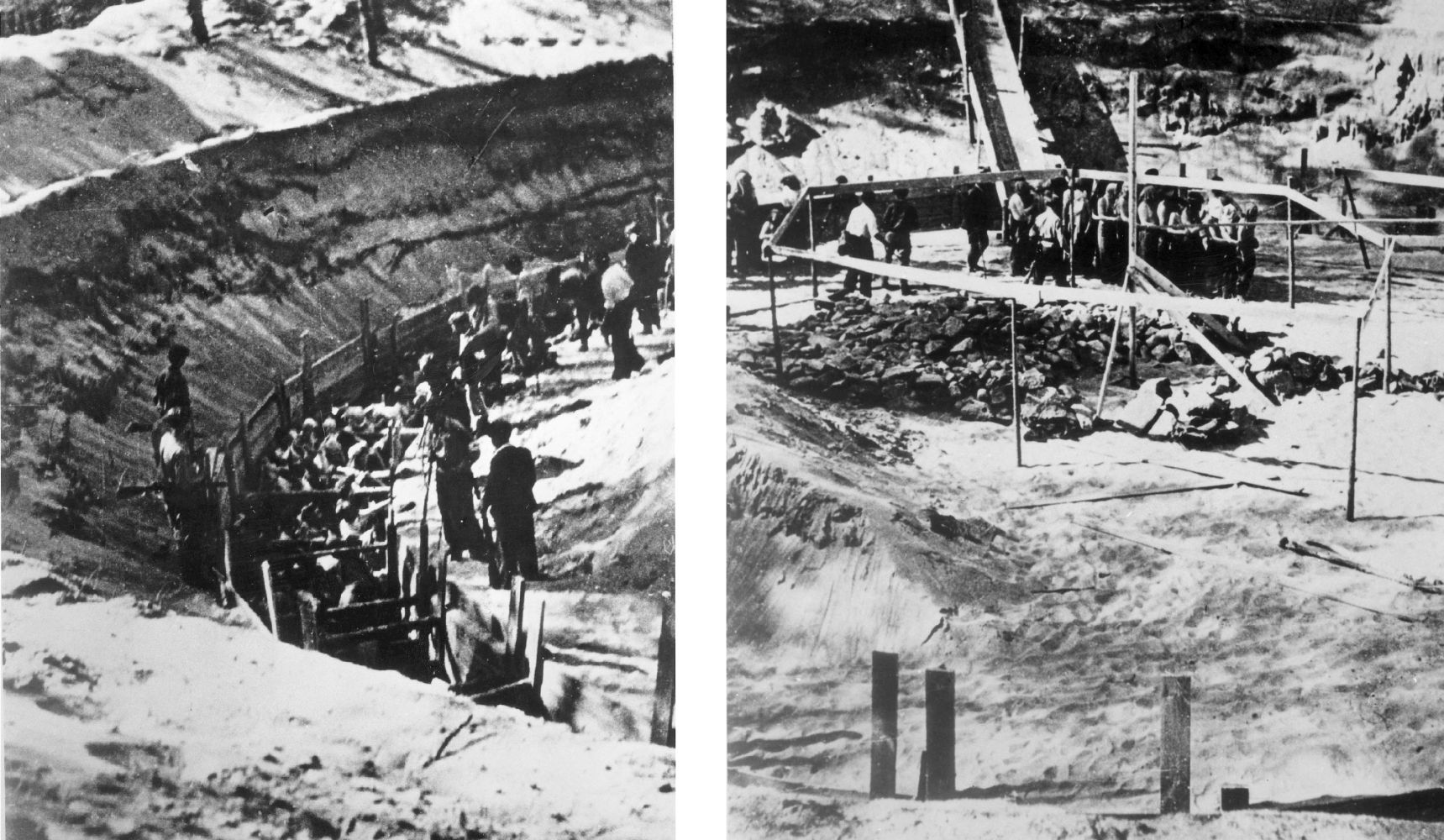

Les nazis ne tardent pas à choisir un lieu pour leurs exécutions : la forêt de Ponary, à quelques kilomètres au sud de la ville. Ce qui fut un site paisible de promenades et de pins devient un gouffre d’horreur. Jour après jour, les camions y déversent des groupes entiers de Juifs, alignés au bord des fosses. Des témoins racontent les cris, les prières, puis le silence.

On estime qu’entre 70 000 et 80 000 Juifs furent assassinés à Ponary. Des familles entières y disparurent, sans pierre tombale, sans nom, effacées dans la poussière des sentiers. Les balles allemande et la complicité de certains collaborateurs lituaniens firent de ce lieu un des symboles les plus terrifiants de la Shoah en Europe de l’Est.

Ce massacre ne se limitait pas à la mort physique : il visait l’effacement même de la mémoire. Les nazis firent brûler les corps, détruire les archives, effacer toute trace. Pourtant, malgré les flammes et la terre, des fragments de récits ont survécu, portés par ceux qui ont réussi à fuir ou à se cacher dans les ruines de la ville.

Le ghetto de Vilnius : entre résistance et désespoir

À la fin de l’été 1941, les nazis instaurent deux ghettos dans Vilnius, séparant les familles, isolant les malades, contrôlant la nourriture. Le ghetto devient un monde clos, où la vie s’accroche à la moindre étincelle d’espoir.

Des enfants y suivent encore des cours clandestins. Des musiciens jouent le soir dans les ruelles. Et dans l’obscurité, un souffle de résistance naît : celui des jeunes du FPO – Fareynikte Partizaner Organizatsye, l’Organisation unifiée des partisans. Ces hommes et femmes décident que, si la mort doit venir, elle ne viendra pas sans lutte.

Ils fabriquent des bombes artisanales, établissent des liaisons avec les partisans soviétiques dans les forêts, et transmettent des messages d’espoir à travers les murs du ghetto.

« Nous ne marcherons pas comme des moutons vers l’abattoir », écrivait Abba Kovner, l’un des chefs de la résistance juive. Ces mots, gravés dans la mémoire de Vilnius, résonnent encore comme un cri de dignité.

Mais les nazis, implacables, réduisent le ghetto à néant à l’automne 1943. Ceux qui ne sont pas fusillés sur place sont envoyés vers les camps de concentration de Majdanek, Treblinka ou Auschwitz. Très peu reviendront.

Le silence après la tempête

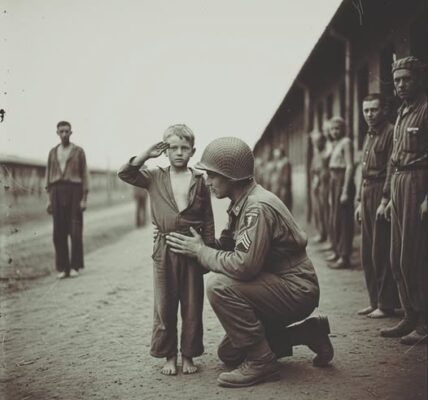

Lorsque les Soviétiques libèrent Vilnius en juillet 1944, il ne reste presque plus rien de la communauté juive. Sur les 100 000 habitants juifs d’avant-guerre, à peine 5 000 ont survécu.

Les synagogues sont en ruines, les écoles talmudiques vidées, les rues autrefois animées plongées dans un silence insupportable. Le cœur spirituel de la « Jérusalem du Nord » a cessé de battre.

Et pourtant, dans les décombres, certains survivants reviennent. Ils cherchent des noms, des visages, des souvenirs. Certains retrouvent des objets enfouis : une photo, un livre de prière, une bague. Ces reliques deviennent des preuves de vie, des témoignages contre l’oubli.

Mais la douleur de ce qui a été perdu reste incommensurable. La mémoire de l’Holocauste à Vilnius est celle d’une disparition totale, d’un effacement programmé.

Les témoins de l’invisible

Aujourd’hui encore, les pierres de la vieille ville semblent porter ce souvenir. Chaque ruelle, chaque façade a vu passer les colonnes de déportés, les convois vers la mort, les pleurs étouffés des mères.

Dans la forêt de Ponary, les visiteurs marchent en silence. Le vent dans les pins semble murmurer les noms des disparus. Là où la terre fut retournée mille fois pour cacher les corps, des fleurs sauvages poussent. C’est peut-être la seule victoire possible contre le néant : la vie qui renaît malgré tout.

Chaque année, des cérémonies commémoratives rappellent ces événements. Des survivants racontent encore, leurs voix tremblantes mais décidées, pour que la Shoah ne devienne jamais une simple page d’histoire. Car oublier, c’est permettre à l’ombre de revenir.

Le devoir de mémoire

Dans une époque où les discours négationnistes ressurgissent et où la haine trouve parfois de nouveaux visages, se souvenir de Vilnius 1941 est un acte de résistance.

Il ne s’agit pas seulement d’honorer les morts, mais de comprendre ce que la barbarie peut faire d’un peuple, d’une ville, d’une culture.

L’Holocauste n’est pas un passé lointain : il est un avertissement. La Shoah à Vilnius montre jusqu’où peut aller l’inhumanité quand la peur et le fanatisme remplacent la raison.

La mémoire, elle, est une arme douce. Elle éclaire, éduque, humanise. Dans les écoles de Lituanie, les élèves visitent aujourd’hui les ruines du ghetto, lisent les journaux intimes des enfants disparus, comme celui de Yitzhak Rudashevski, un adolescent de quinze ans, fusillé en 1943.

Son journal, retrouvé après la guerre, raconte avec une lucidité bouleversante le quotidien dans le ghetto, la faim, les rêves, les rires volés. Il écrit :

« Nous vivons dans l’ombre, mais nos cœurs refusent de s’éteindre. »

Ces mots traversent le temps comme une flamme fragile, un souvenir de lumière au cœur de la nuit.

Vilnius aujourd’hui : entre oubli et renaissance

La Vilnius moderne est belle, animée, européenne. Ses cafés débordent de jeunesse, ses rues résonnent de musique. Mais derrière cette vitalité, il reste des cicatrices invisibles.

Des plaques commémoratives marquent les lieux où se dressaient les synagogues, les écoles, les maisons des familles disparues. Le musée de l’Holocauste de Vilnius conserve les archives, les photos, les lettres – autant de fragments de vies interrompues.

Dans un monde saturé d’images et d’informations, le risque est grand que la mémoire s’efface à nouveau. Pourtant, chaque photo, chaque témoignage, chaque mot prononcé au nom des disparus est une victoire sur le silence.

Conclusion : la lumière sous les cendres

Vilnius 1941 n’est pas seulement une tragédie du passé ; c’est une leçon universelle. Elle nous rappelle que la civilisation la plus raffinée peut sombrer dans la barbarie lorsque l’humanité se tait.

Elle nous enseigne que le devoir de mémoire n’est pas un rituel, mais une nécessité vitale.

Et surtout, elle nous dit que derrière chaque chiffre de l’Holocauste, il y avait un visage, un rire, un nom.

Aujourd’hui, en marchant dans les rues restaurées de Vilnius, on pourrait croire que la ville a tout oublié. Mais écoutez bien. Sous le bruit des pas, il y a un murmure. C’est celui de ceux qui furent là avant nous. Ceux dont la vie fut volée mais dont la mémoire persiste, comme un souffle éternel : “Ne nous oubliez pas.”

Remarque : certains contenus ont été générés à l’aide d’outils d’IA (ChatGPT) et édités par l’auteur pour des raisons de créativité et d’adéquation à des fins d’illustration historique.