Un pezzo di pane – Dachau, 1945

Quando i soldati americani entrarono a Dachau nell’aprile del 1945, il tempo si fermò per un attimo. Il campo, che solo il giorno prima brulicava di morte, ora era immerso in un silenzio che echeggiava troppo forte. Il filo spinato, le baracche, le pile di cadaveri: tutto sembrava la scenografia dell’inferno, ma ciò che era più inquietante era ciò che si leggeva negli occhi dei sopravvissuti. C’era più del semplice dolore. C’era qualcosa di più, qualcosa che nessun rapporto militare o statistica del dopoguerra poteva catturare.

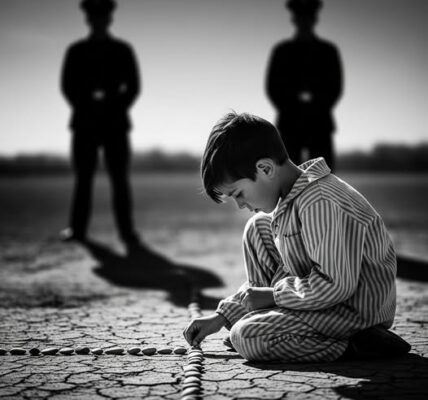

Tra i prigionieri esausti, barcollanti, spiccava un ragazzo. Non aveva più di dodici anni e il suo corpo era l’ombra di se stesso. Tra le mani stringeva qualcosa che a prima vista sembrava niente: un pezzo di pane raffermo, così piccolo e secco che nemmeno i cani affamati lo toccavano. Eppure, i suoi occhi mostravano che quel pane era più di un semplice cibo.

Quando i cancelli del campo si spalancarono e i primi soldati americani entrarono a Dachau, il ragazzo corse verso di loro. Il caos regnava tutt’intorno: alcuni prigionieri caddero in ginocchio, altri urlarono increduli, e alcuni temettero che si trattasse solo di un’altra illusione, di un altro crudele scherzo del destino. Ma il ragazzo non esitò un attimo. Corse come se, durante tutti quei giorni di fame e umiliazione, avesse aspettato solo quel momento.

Quando raggiunse uno dei soldati – un uomo dal volto stanco, inginocchiato per guardarlo negli occhi – gli porse il pane con mani tremanti. Ciò che accadde in quel secondo non aveva nulla del dramma bellico che si vede nei cinegiornali. Non si udì il rombo dei cannoni, né il suono delle fanfare. C’erano solo il silenzio, il ragazzo e il pezzo di pane.

Il soldato, che per anni aveva visto cose troppo terribili da descrivere, tremò improvvisamente. Le lacrime a lungo trattenute gli rigarono il viso. Il ragazzo lo guardò con una serietà indegna di un bambino, come se capisse più di quanto avrebbe dovuto. E quando gli chiesero perché avesse conservato il pezzo, sussurrò: “L’ho conservato per colui che mi salverà”.

Quella singola frase racchiudeva tutto ciò che era sopravvissuto nonostante la fame e il terrore. Il pane, duro e inutile, divenne un sacramento. Era il simbolo della speranza che il ragazzo portava dentro di sé in tutti quei giorni in cui la morte era così vicina. Non lo mangiò, sebbene la fame gli dilaniasse le viscere. Non lo condivise, sebbene vedesse migliaia di altre persone morire di sete e di fame. Conservò quel pane, come un amuleto, come una promessa che un giorno qualcuno sarebbe arrivato.

Il soldato che accettò il dono sapeva di avere tra le mani qualcosa che non poteva essere ignorato. Non era solo pane. Era vita racchiusa in una crosta di farina e polvere. Era la testimonianza che anche a Dachau un briciolo di fede nell’umanità poteva essere preservato. In quel breve istante, la liberazione assunse un significato che non poteva essere registrato nei resoconti militari.

Ma c’è di più. Alcuni sopravvissuti raccontarono in seguito che il ragazzo aveva non uno, ma due pezzi di pane. Ne diede uno a un soldato e tenne l’altro per sé, nascosto nel profondo, come se sapesse che sarebbe arrivato il giorno in cui avrebbe dovuto guardare il mondo negli occhi e ricordare a tutti che Dachau non era solo un luogo di morte, ma anche il luogo di nascita di un gesto più grande dell’odio.

Negli archivi troviamo documenti sulla liberazione di Dachau: fotografie, filmati, numeri. Ma quel momento in cui un bambino abbandona il suo tesoro più prezioso non si trova nelle statistiche. Questo evento esiste solo nei ricordi di chi lo ha visto con i propri occhi e nella leggenda che sopravvive come un sussurro tra i sopravvissuti. Potremmo non conoscere mai tutta la verità. Forse alcuni hanno aggiunto dettagli personali a questa storia, forse altri vi hanno sottratto qualcosa. Ma ha davvero importanza?

Il pane, così duro da poter essere a masticare a malapena, divenne un monumento alla speranza. Non di pietra, non di bronzo, ma di una crosta fragile. E forse è proprio per questo che questa storia resiste: perché ci dice qualcosa che ancora desideriamo sentire: che anche nell’oscurità più profonda, una persona può salvare una scintilla di bontà e condividerla quando sembra che il mondo abbia cessato di esistere.

Dachau, liberata nell’aprile del 1945, è passata alla storia come luogo di crimini inimmaginabili. Ma per questo ragazzo e questo soldato, divenne il teatro di un incontro che significò più della fine della guerra. Fu una rinascita. Perché, sebbene le mura del campo fossero cadute, ciò che contava di più era che nel cuore di un bambino la speranza sopravvivesse, e nel cuore di un soldato l’umanità ritrovasse la strada.

Nota: alcuni contenuti sono stati generati utilizzando strumenti di intelligenza artificiale (ChatGPT) e modificati dall’autore per motivi creativi e per adattarli a scopi di illustrazione storica.