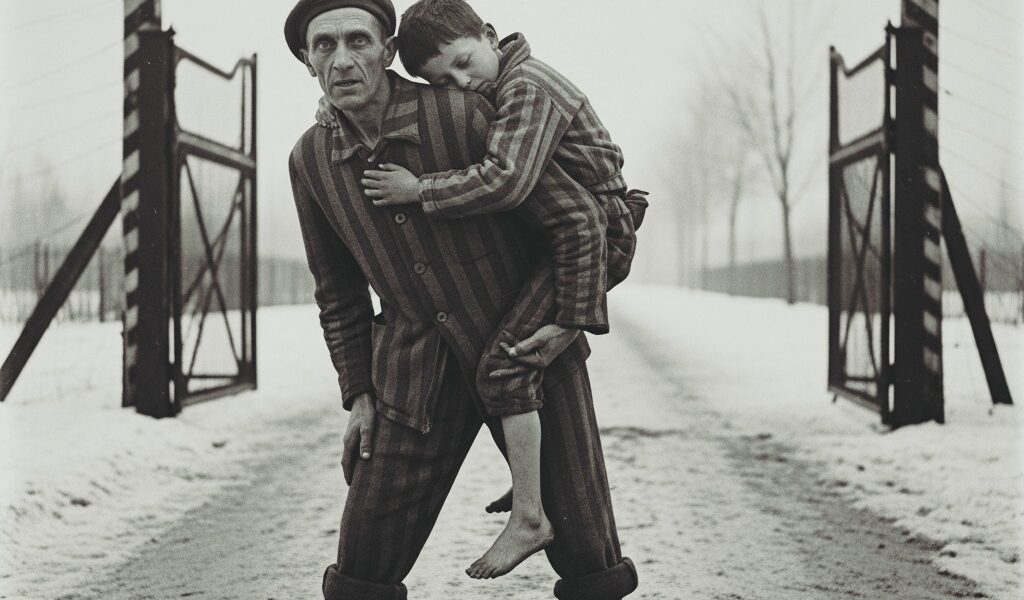

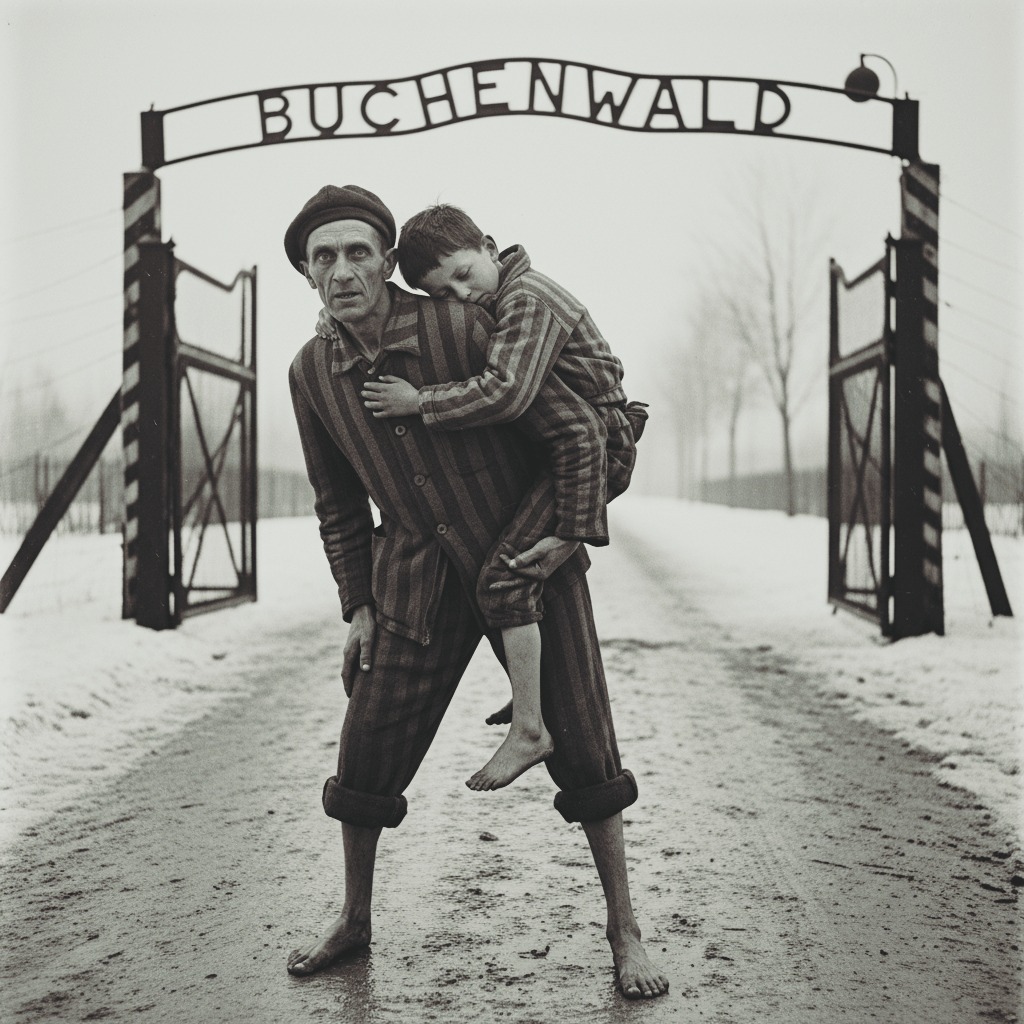

L’homme qui portait son frère – Buchenwald, Allemagne, 1945

La neige fondait lentement, comme hésitante à recouvrir les événements de Buchenwald. Le printemps 1945 n’annonçait aucune renaissance. Au lieu du chant des oiseaux, l’air était empli de la fumée des fours, et au lieu de l’odeur de la terre, de celle de la chair humaine brûlée. Au milieu des ruines et des ombres, deux frères demeuraient unis – comme ils l’avaient toujours été, du ghetto jusqu’aux confins du monde, là où l’on apprenait à survivre sans perdre son humanité.

L’aîné avait une vingtaine d’années, mais son visage en paraissait cinquante. Sa peau était tendue sur ses os, son regard vide, mais une flamme couvait en lui – la seule que les Allemands ne parvenaient pas à éteindre. Le cadet, un enfant, contracta le typhus. À mesure que la fièvre montait, il délirait, son petit corps tremblant dans son uniforme rayé. Des murmures se répandirent dans la caserne : il serait « choisi ». À Buchenwald, ce mot ne signifiait qu’une chose : la mort.

Mais l’aîné refusait de laisser le destin les séparer dans un lieu où tout avait déjà été pris. Chaque matin, à l’appel, quand le vent glacial les transperçait comme un couteau, il prenait son frère sur son dos et ils se mettaient en rang. Les gardes frappaient, criaient et crachaient. Il restait debout. Quand le garçon était en proie à une forte fièvre, il partageait sa soupe – un liquide clair avec quelques morceaux de navet qui flottaient dedans. Quand le cadet tremblait de froid, l’aîné le serrait contre lui, lui apportant le peu de chaleur qui lui restait.

C’était leur liturgie quotidienne de la survie. Jour et nuit, chaque seconde était une prière silencieuse. Les autres prisonniers les regardaient et y voyaient encore, dans leurs propres yeux, quelque chose depuis longtemps éteint : l’espoir. Dans un monde où la mort régnait en maître, ce frère portait sur son dos non seulement un enfant malade, mais aussi le sens de l’existence.

En avril 1945, alors que le front approchait de Weimar, la panique gagna les Allemands. On entendait des coups de feu, des ordres et des aboiements de chiens. Au milieu du chaos et des flammes, le frère aîné sentit que c’était leur seule chance. Il enveloppa le garçon dans une couverture, le jeta sur son dos et se dirigea vers la porte, dont les lettres noires, « BUCHENWALD » , se moquaient de tout espoir .

La neige crissait sous ses pas, et le garçon se sentait léger comme une plume, comme s’il appartenait déjà en partie à un autre monde. Des corps gisaient sur la route. Des prisonniers qui n’avaient plus la force de faire le dernier pas vers la liberté. Il marchait. Ses genoux fléchissaient sous le poids, mais il ne s’arrêta pas. Enfin, arrivé à la porte, il s’effondra.

Les soldats américains qui entrèrent dans le camp ce jour-là décrivirent une scène qu’ils n’oublieraient jamais : un homme agenouillé dans la neige, mort, avec un garçon sur son dos, qui respirait encore. Les yeux du garçon étaient mi-clos, comme s’il dormait. Tandis que les médecins emportaient le corps de son frère, l’enfant murmura :

« Ne me quittez pas… encore un peu… »

Il a survécu. Il fut l’un des rares rescapés dans les premiers jours suivant la libération du camp. Plus tard, devenu adulte, il évoquait souvent ce jour-là. « Il m’a donné sa force », répétait-il dans des interviews. « J’ai survécu parce qu’il a cédé sous mon poids. »

Ce récit est devenu l’un des symboles de l’Holocauste , non pas en raison de sa cruauté, mais grâce à l’amour fraternel qui a subsisté là où tout avait été anéanti. Pour les historiens, il ne s’agit que d’un témoignage parmi des milliers d’autres provenant des camps de concentration allemands ; mais pour le peuple, il rappelle que même dans un lieu comme Buchenwald en 1945 , une étincelle de bonté a subsisté et a refusé de s’éteindre.

Après la guerre, son jeune frère s’installa à Cracovie, en Pologne. Il enseignait l’histoire. Chaque année, le 11 avril – jour de la libération du camp –, il déposait une bougie à la fenêtre. Il parlait peu du passé. Parfois, il se contentait de répéter à ses élèves :

« L’histoire de la guerre, ce ne sont pas que des chiffres. Ce sont des hommes. Et l’un d’eux m’a sauvé de la mort. »

Les archives du musée de Buchenwald contiennent une note rédigée par un soldat américain, le sergent John Markham :

« Quand nous les avons vus, personne n’a pu parler. Parmi les cadavres gisait un garçon qui n’était en vie que parce qu’un autre était mort, et qui le portait sur son dos. C’était l’acte d’humanité le plus pur que j’aie jamais vu. »

La photographie prise ce jour-là est devenue l’une des images les plus emblématiques de la fin de la guerre. Elle a circulé dans les journaux du monde entier, a intégré les archives de l’ONU, puis les livres d’histoire. Ce n’était pas qu’un simple document : c’était la preuve que même en enfer, on peut rester humain.

Aujourd’hui, lorsqu’on visite le site de l’ancien camp de concentration de Buchenwald en Allemagne , un silence pesant s’installe. En hiver, la neige y tombe comme en 1945. Des plaques nominatives, parfois de simples chiffres, sont accrochées aux arbres. Chacune porte le nom d’un frère, d’un fils ou d’un père.

L’histoire de ces deux frères de Buchenwald demeure aujourd’hui un symbole de ce qu’il y a d’indestructible en l’humanité : l’amour, la loyauté, le courage et la mémoire .

C’est une histoire qui nous rappelle que même lorsque le monde oublie la morale, un seul cœur peut la restaurer.

Dans un monde où règnent la précipitation, les fausses nouvelles et les récits superficiels, il est bon de revenir à ces moments pour comprendre que la véritable histoire de la survie ne se résume pas à la survie physique, mais concerne aussi la préservation de l’âme.

Les archives de la mémoire européenne renferment des milliers de photographies de personnes en uniforme rayé. Mais seules quelques-unes saisissent un geste qui transcende l’histoire : un homme portant son frère, surgissant de sous le panneau « Buchenwald ».

Ce n’est pas qu’une simple photographie. C’est une prière écrite dans la lumière, la preuve que l’humanité peut perdurer même là où l’espoir s’éteint.

Car après tout – comme l’écrivait le poète polonais Tadeusz Różewicz –

« J’ai survécu en me guidant moi-même à travers le camp, à travers le monde, à travers le temps. »

Remarque : Certains contenus ont été générés à l’aide d’outils d’IA (ChatGPT) et modifiés par l’auteur à des fins de créativité et d’adéquation à l’illustration historique.