Les miettes du courage — Auschwitz, 1943

L’hiver de 1943 mordait la Pologne d’un froid sec et tranchant. À Auschwitz, même la neige semblait contaminée par la peur : grise, lourde, presque vivante. Elle tombait sur les baraquements, se mêlant à la fumée des crématoires et au souffle épuisé des prisonniers. Dans ce paysage sans horizon, Hana Weiss, seize ans à peine, frottait un chaudron noirci dans une cuisine du camp. Ses mains, fendillées jusqu’au sang, tremblaient à chaque geste. Mais ce qu’elle faisait dépassait de loin la corvée.

Car Hana, l’adolescente silencieuse au regard trop vieux pour son âge, portait un secret. Chaque fois qu’elle lavait ces énormes marmites, elle glissait discrètement une miette de pain dans la poche de sa blouse rayée. Pas pour elle — mais pour les enfants enfermés dans le bloc voisin, ces silhouettes faméliques aux yeux brûlants de fièvre et de faim.

Les cuisines d’Auschwitz étaient l’un des rares endroits où la chaleur existait encore. La vapeur montait des chaudières comme un brouillard de survie. Là, les femmes qui travaillaient avaient parfois la possibilité de respirer un peu plus longtemps, de récupérer quelques restes de pommes de terre, un fond de soupe, une croûte de pain. Mais tout était surveillé. Le vol d’un morceau pouvait coûter une vie.

Pourtant, Hana prenait le risque. Chaque jour.

Sous le vacarme des louches et des chaînes, elle cachait ses miettes de résistance dans un pan de tissu, ou dans la doublure de son bonnet rayé. Mais ce que peu savaient, c’est que dans certaines de ces miettes, elle cachait des mots.

Des mots d’espoir, écrits à la hâte sur des morceaux d’emballages, avec un crayon émoussé volé à un kapo distrait :

“Tiens bon. Nous reverrons le soleil.”

“Tu es vivant. C’est déjà une victoire.”

“Un jour, ils n’auront plus le pouvoir de nous nommer des numéros.”

Ces phrases minuscules, glissées dans les poches des enfants avec un morceau de pain rassis, étaient des trésors. Personne ne savait exactement combien elle en avait écrites. Peut-être des dizaines. Peut-être des centaines.

Les gardiens, eux, ne remarquaient rien : qui pourrait soupçonner qu’au cœur du camp de concentration d’Auschwitz, où l’humanité semblait s’être dissoute dans la cendre, une jeune fille continuait à écrire ?

Un jour, une fillette de neuf ans, Léa, reçut l’un de ces messages. Elle le serra contre sa poitrine comme une relique. Chaque nuit, elle le sortait de sa chaussure, le lisait en silence, le remettait à sa place. C’était son secret, sa lumière. Les mots de Hana devinrent des prières murmurées dans les dortoirs, des phrases transmises de bouche à oreille, jusqu’à ce qu’ils n’aient plus besoin de papier pour exister.

Les miettes de pain de Hana circulaient comme un souffle, comme un rappel que la dignité humaine pouvait survivre même dans la boue et la peur.

Mais un matin, alors qu’elle allait distribuer sa petite ration détournée, un SS la surprit. Il avait vu le geste, rapide mais trop tardif. On fouilla ses poches : deux croûtes de pain et un petit papier plié en quatre.

Sur le papier, on pouvait lire :

“Le jour viendra où la lumière sera plus forte que leur ombre.”

Les coups tombèrent. Les cris se perdirent dans le vacarme des sirènes. Hana fut envoyée au bloc de punition, là où l’on enfermait ceux qu’on voulait faire disparaître lentement.

Pendant plusieurs semaines, personne ne la vit. Pourtant, les notes ne cessèrent pas de circuler. Les autres femmes de la cuisine, inspirées par son geste, reprirent son idée. Elles écrivaient à leur tour, avec des morceaux de charbon, des phrases simples : « Tiens bon », « Ta mère pense à toi », « Tu n’es pas seul ».

C’était comme une contagion inverse : dans un lieu conçu pour propager la mort, l’espoir devint viral.

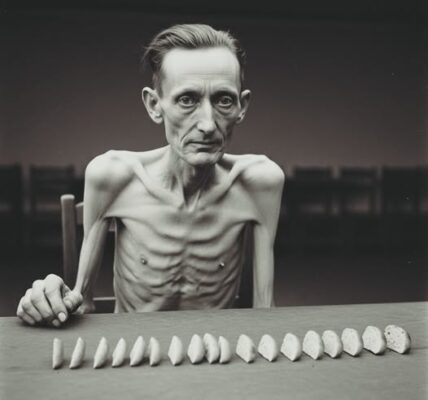

Quand Hana réapparut, amaigrie mais vivante, personne n’osa l’approcher. Mais les regards suffisaient. Tous savaient qu’elle avait transformé les restes de leur désespoir en une arme invisible.

L’hiver passa. Les bombardements se rapprochaient. On entendait parfois, au loin, le grondement des canons. Certains croyaient déjà sentir la fin du cauchemar. Hana continuait à travailler dans la cuisine, ses gestes plus lents, ses mains plus osseuses. Mais elle écrivait encore.

Elle disait souvent à voix basse :

“Les mots, c’est tout ce qu’ils ne peuvent pas nous prendre.”

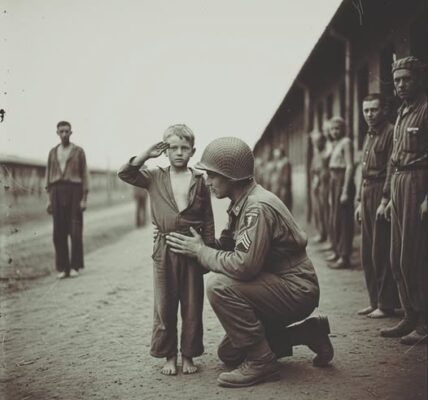

En janvier 1945, quand l’Armée rouge s’approcha d’Auschwitz, les SS commencèrent à vider le camp. Des colonnes de prisonniers furent poussées sur les routes enneigées dans ce qu’on appela plus tard les marches de la mort. Hana faisait partie du convoi. Personne ne sut jamais ce qu’il advint d’elle sur cette route.

Mais après la libération d’Auschwitz, un soldat soviétique découvrit, dans un tas d’effets personnels d’enfants, une chaussure minuscule. À l’intérieur, soigneusement plié, se trouvait un papier jauni, couvert d’une écriture tremblée :

“Tiens bon. Nous reverrons le soleil.”

Les années passèrent. Le nom d’Hana Weiss fut retrouvé dans les registres d’Auschwitz, entre deux numéros de déportées tchèques. Aucun corps, aucun tombeau. Mais son histoire, transmise par les survivants, devint un symbole d’humanité.

Aujourd’hui, une des rares notes originales est exposée au musée d’Auschwitz-Birkenau, derrière une vitre, sous une lumière douce. Les visiteurs s’approchent, silencieux. Certains pleurent. D’autres restent immobiles, lisant encore et encore ces mots simples.

Ce n’est qu’un morceau de papier, jauni par le temps. Mais il a traversé l’enfer pour nous rappeler que l’espérance est parfois plus forte que les barbelés.

Dans un monde qui oublie si vite, les gestes de Hana Weiss rappellent que chaque petit acte de courage compte. Ce n’était pas une héroïne de roman, ni une résistante armée. C’était une adolescente qui a choisi, au milieu de la peur, d’écrire. Et ces mots, tracés avec un crayon émoussé, ont survécu là où les murs se sont effondrés.

Les historiens parlent souvent de chiffres, de dates, de bilans. Mais l’histoire de Hana appartient à une autre forme de vérité : celle des émotions, des liens invisibles qui relient les êtres humains face à la barbarie.

Car les camps de concentration nazis, malgré leur volonté d’anéantir l’identité, ont aussi révélé la force la plus pure de l’humanité : celle de continuer à croire en la lumière, même au fond du gouffre.

Aujourd’hui encore, les visiteurs du mémorial d’Auschwitz s’arrêtent devant la grande cuisine restaurée du camp. Certains guides racontent l’histoire de cette jeune fille tchèque, Hana Weiss, qui écrivait sur des morceaux de papier pour les enfants. D’autres parlent des rumeurs : il y aurait eu des dizaines de notes semblables retrouvées dans des poches, des chaussures, des couvertures.

Personne ne sait vraiment combien. Mais ce n’est pas le nombre qui importe : c’est l’idée que, même ici, les mots ont résisté.

Chaque année, à la date de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste, une cérémonie a lieu dans la cuisine du camp. On y lit, à voix haute, la phrase retrouvée dans la chaussure d’enfant.

“Tiens bon. Nous reverrons le soleil.”

Et dans le silence qui suit, on croirait entendre le souffle des chaudières, la vapeur qui s’élève encore, comme si Hana, quelque part, continuait à réchauffer le monde.

Remarque : certains contenus ont été générés à l’aide d’outils d’IA (ChatGPT) et édités par l’auteur pour des raisons de créativité et d’adéquation à des fins d’illustration historique.