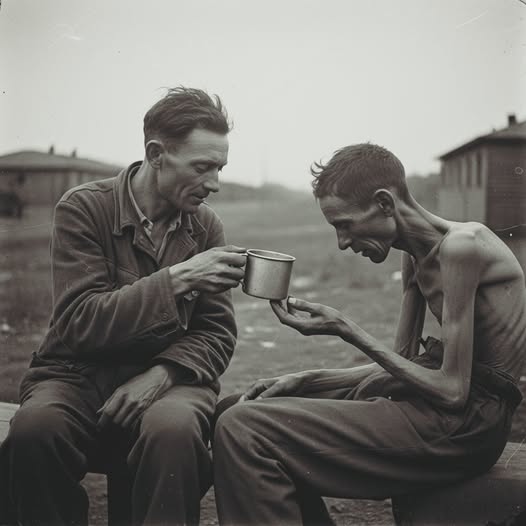

L’eau partagée : un acte de survie et de fraternité dans un camp de prisonniers de guerre en 1945 .fr

L’eau partagée : un acte de survie et de fraternité dans un camp de prisonniers de guerre en 1945

En 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Europe n’était plus qu’un immense champ de ruines. Les armées avançaient, libérant villes et villages, mais derrière les barbelés, dans les camps de prisonniers de guerre allemands, le temps semblait suspendu, plongé dans une incertitude sans fin. Les prisonniers vivaient dans une misère abjecte, rongés par la faim, l’épuisement et surtout une soif insoutenable. L’eau, plus rare que l’or, était bien plus qu’une simple nécessité : elle était le symbole ultime de l’espoir et de la survie.

Dans ces baraquements en bois balayés par les vents, chaque goutte d’eau était précieuse. Les gardes allemands distribuaient les rations avec une froideur mécanique : un mince filet d’eau provenant d’une gamelle cabossée, une gorgée à peine suffisante pour désaltérer des gorges desséchées. Parfois, les prisonniers se disputaient les restes, se serrant les uns contre les autres autour d’un seau vide comme s’il pouvait encore leur apporter un peu de réconfort. La vie dans un camp de prisonniers de guerre en 1945, que ce soit à Fallingbostel, Sandbostel ou ailleurs, se résumait à cette lutte constante contre la pénurie.

Parmi ces hommes devenus de simples ombres, il en était un dont le geste est resté gravé dans la mémoire collective. Émacié, les yeux cernés et les côtes saillantes sous sa peau tendue, il possédait pourtant une richesse insoupçonnée : la générosité. Chaque jour, il recevait un demi-verre d’eau, ce filet glacé qui lui permettait à peine de survivre. Et chaque jour, au lieu d’engloutir ce précieux liquide, il en gardait la moitié. Inlassablement, il la conservait pour l’homme à ses côtés.

Ce geste, répété jour après jour dans un camp allemand où l’égoïsme semblait être la seule voie de la survie, prit une dimension sacrée. Car en 1945, offrir de l’eau derrière les barbelés signifiait bien plus que partager une ration alimentaire. C’était donner une part de soi-même, une étincelle de vitalité, un acte de résistance silencieuse contre la déshumanisation de la guerre.

Chaque gorgée transmise devenait un serment : « Tu ne mourras pas seul. »

Chaque goutte scellait un lien plus fort que les chaînes du camp.

Les souffrances des prisonniers de guerre allemands en 1945 sont bien documentées : extrême pauvreté, marches de la mort, famine. Pourtant, les statistiques et les rapports militaires passent sous silence ces moments de camaraderie, ces petits gestes qui élevaient l’humanité au-dessus de la souffrance. L’histoire de cet homme qui a partagé son eau illustre avec force ce paradoxe : au milieu du chaos et de la mort, des étincelles de compassion ont persisté.

Les survivants qui ont témoigné après la guerre ont souvent insisté sur ce point : la solidarité, plus que la force physique, a sauvé des vies. On pouvait survivre des jours sans nourriture, mais pas sans chaleur humaine. Dans ce camp allemand de 1945, l’eau qui coulait d’une main tremblante à l’autre incarnait cette chaleur. Le métal froid de la gamelle devenait un réceptacle de tendresse silencieuse, et le désir se transformait en symbole de fraternité.

Des années plus tard, celui qui avait reçu cette eau s’en souvenait avec une émotion intacte. Devenu un vieil homme, il racontait :

« Son eau coulait dans mes veines. Chaque battement de mon cœur lui appartient. »

Ces mots, gravés dans la mémoire comme une prière, résonnent bien au-delà des histoires individuelles. Ils saisissent l’essence même du souvenir de la guerre : la survie n’était pas une question de corps, mais d’âme.

En 1945, des milliers d’hommes venus de toute l’Europe étaient détenus dans des camps de prisonniers de guerre allemands : Français, Britanniques, Soviétiques, Polonais… Tous enduraient les mêmes souffrances. Mais des gestes comme celui de cet homme à la tasse montraient que les frontières et les uniformes perdaient leur importance face à l’impératif de solidarité. L’ennemi n’était plus le voisin, mais la faim, la soif et la mort.

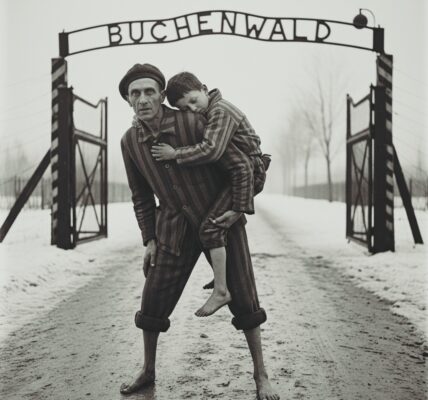

Cet épisode s’inscrit dans le contexte plus large de la Seconde Guerre mondiale : la capacité des prisonniers à résister moralement par des actes de solidarité. Ces gestes, si modestes soient-ils, sont devenus des jalons dans la mémoire de l’Holocauste et des camps, nous rappelant que la guerre n’a jamais anéanti l’humanité. Dans l’obscurité des camps allemands, un demi-verre d’eau pouvait devenir une arme dans la lutte contre la barbarie.

Aujourd’hui, les historiens qui travaillent avec les témoignages de prisonniers de guerre soulignent l’importance de ces récits. Loin des grands combats, ils révèlent la vie en coulisses : le quotidien dans les camps, les humiliations, mais aussi la résistance silencieuse. Le souvenir d’un prisonnier qui partageait l’eau touche au cœur de la mémoire collective : il ne s’agit pas seulement de relater des faits, mais aussi de transmettre un enseignement universel.

La pénurie d’eau dans les camps allemands en 1945 n’est pas un simple détail historique ; elle est devenue un symbole des privations de la guerre. Pourtant, dans ce désert aride, chaque goutte d’eau était une lueur d’espoir. La camaraderie et l’altruisme discret des prisonniers ont forgé un souvenir qui transcende les limites étroites de l’histoire militaire.

Relire ces récits aujourd’hui, dans un monde encore marqué par les conflits et les épreuves, donne un sens nouveau à l’histoire du prisonnier qui partageait l’eau. Elle nous rappelle que l’humanité peut survivre même dans les circonstances les plus difficiles. Que la compassion n’est pas un luxe, mais une force de résistance. Et que le souvenir de 1945, qui perdure par de petits gestes, continue de façonner notre présent.

Ainsi, le souvenir de cet acte perdure au-delà des barbelés et des miradors, au-delà des rations alimentaires insuffisantes et des corps meurtris. Dans un camp allemand en 1945, un homme assoiffé lui offrit la moitié de sa bouteille d’eau. Ce geste, en apparence insignifiant, résonne encore aujourd’hui comme une leçon universelle : face à l’inhumanité, un simple verre d’eau suffit parfois à sauver une vie et à préserver la dignité humaine.

Remarque : Certains contenus ont été créés à l’aide d’outils d’intelligence artificielle (ChatGPT) et modifiés par l’auteur à des fins créatives et d’illustration historique.