Le berceau du ruban bleu : le dernier acte de résistance d’une mère à Malines, en 1942

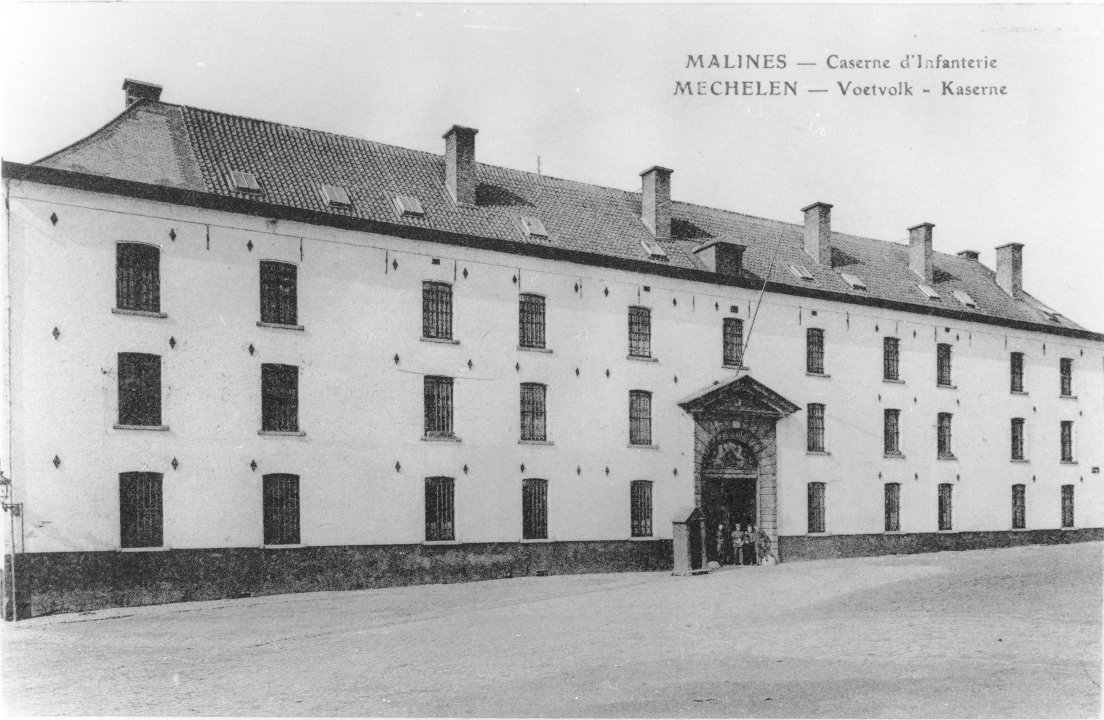

Durant l’été 1942, la gare de transit de Malines, en Belgique, devint l’un des lieux de passage les plus hantés de l’Holocauste. C’est ici, à la caserne Dossin, que des familles juives de toute la Belgique et du nord de la France furent raflées, triées et entassées de force dans des wagons à bestiaux à destination d’Auschwitz. Sur les voies ferrées, le martèlement des bottes sur le bitume, les ordres hurlés en allemand et les sanglots étouffés d’enfants se mêlaient en une sombre symphonie de désespoir. Pour des milliers de personnes, cette gare fut leur dernier passage sur le sol belge, le dernier endroit où des mères tinrent leurs enfants dans leurs bras avant d’être précipitées dans les entrailles de la machine de mort nazie.

Parmi les innombrables tragédies de Malines, une histoire perdure : un moment de courage, d’amour et de sacrifice extraordinaires qui souligne comment, même dans l’ombre du génocide, l’humanité a refusé de disparaître.

C’était une jeune mère, le visage pâle d’épuisement, mais le regard déterminé. Dans ses bras, enveloppée dans une fine couverture pour la protéger de la fraîcheur matinale, se trouvait sa petite fille. Le berceau, en osier tressé et orné d’un simple ruban bleu, était le seul bien qu’elle avait réussi à conserver. Tandis que les gardes hurlaient et que la file de déportés avançait, elle dut comprendre que le train qui la précédait ne promettait ni un nouveau logement ni un emploi, contrairement aux affirmations mensongères des Allemands. Ces wagons à bestiaux étaient des machines à mort. Les mères savent instinctivement quand le danger menace leurs enfants, et à cet instant, elle comprit : si sa petite fille montait dans ce train, il n’y aurait pas de retour possible.

Dans un élan de courage désespéré, elle appuya le berceau contre le mur de briques froides du commissariat. Ses doigts s’attardèrent sur le ruban, comme pour nouer un dernier nœud d’espoir. Puis, harcelée par les crosses des fusils, elle se retourna et hurla des ordres, les bras soudain vides mais lourds d’une douleur que peu pouvaient comprendre. Derrière elle, le nouveau-né s’agitait, ignorant que sa mère avait fait le choix le plus douloureux qui soit : renoncer à la chaleur de ses bras pour une fragile chance de vivre.

Quelques heures plus tard, alors que la gare se vidait et que le silence remplaçait le tumulte de la déportation, un cheminot découvrit le berceau. Il était pétrifié. Emmener l’enfant signifiait risquer sa vie ; les lois nazies étaient impitoyables, punissant de prison ou d’exécution quiconque aidait les Juifs. Mais au doux cri du bébé, enveloppé d’innocence, son cœur triompha de la peur. Il souleva le berceau et murmura un vœu qui allait changer le destin de l’enfant : « Cet enfant doit vivre. »

Il ramena le bébé à sa femme, qui resta sans voix à la vue de ce petit être. Ils ne demandèrent ni de qui était l’enfant ni d’où il venait ; le ruban bleu suffisait à répondre. Il symbolisait à la fois un adieu et un appel, le cri silencieux d’une mère au monde : sauvez-la. La femme du cheminot serra l’enfant contre elle et promit de le protéger comme s’il était le leur. Dans le calme de leur foyer, l’enfant renaissait, recevait un nouveau nom, un nouvel avenir, tandis que le sort de sa mère, lors de sa déportation à Auschwitz, était scellé.

L’histoire du berceau au ruban bleu ne s’arrête pas là. La petite fille grandit, protégée des horreurs qui ravagent l’Europe. Elle survit à la guerre sans jamais connaître le visage de la femme qui lui a donné la vie deux fois : une fois en lui donnant la vie, une fois en se sacrifiant. Pourtant, le berceau demeure, préservé avec son ruban intact. Pour ses parents adoptifs, ce n’est pas seulement un souvenir, mais une relique sacrée, un rappel de l’instant où l’amour a triomphé de la mort.

À sa majorité, la jeune femme s’enquit de ses origines. Les yeux embués de larmes, le couple de cheminots lui révéla la vérité. Ils lui tendirent le berceau et, avec lui, la certitude que sa survie était due à un courage incommensurable. Bien qu’elle ne se souvienne pas du contact de sa mère, elle porta le ruban, symbole du lien que le génocide n’avait pu briser. Il devint son héritage, preuve que même dans les pages les plus sombres de l’histoire, l’humanité peut vaciller comme une flamme dans le vent.

Le camp de transit de Malines a détenu plus de 25 000 Juifs pendant la guerre, dont la grande majorité a été déportée à Auschwitz. Seule une infime partie a survécu. L’acte de résistance de cette jeune mère, bien que modeste à l’échelle historique, incarne la vérité profonde que l’Holocauste n’était pas seulement une histoire de destruction, mais aussi de défi, celle de gens ordinaires faisant des choix impossibles pour préserver leur dignité, leur identité et leur espoir. Sa décision de laisser son bébé dans le train était non seulement un acte d’amour maternel, mais aussi un rejet silencieux de la tentative nazie de déshumaniser les Juifs. En insistant sur la nécessité de la vie de son enfant, elle a défié la machine de mort.

Pour les historiens, l’histoire du lieu de naissance du Ruban bleu met en lumière une réalité plus vaste : la survie pendant l’Holocauste dépendait souvent de circonstances chanceuses, du courage des témoins et des décisions désespérées de ceux qui refusaient de céder au désespoir. Chaque vie sauvée était un acte de résistance contre l’anéantissement.

Dans le monde d’aujourd’hui, cette histoire résonne avec une profonde actualité. Elle nous rappelle le caractère sacré de la vie humaine et la force de l’amour parental en temps de catastrophe. Elle souligne également la responsabilité morale des témoins – qu’il s’agisse d’un cheminot en 1942 ou de simples citoyens aujourd’hui – d’intervenir, d’agir et de préserver la vie lorsque l’oppression cherche à la détruire.

Le berceau, orné de son ruban bleu, est bien plus qu’un simple objet : il témoigne de la persévérance de l’espoir. Il parle à travers les générations, nous rappelant que l’amour peut résister à la tyrannie, que le courage peut s’épanouir même dans le désespoir et que les plus petits gestes peuvent traverser le temps.

Aujourd’hui, sur le quai de Malines, les visiteurs peuvent encore entendre les échos de ces déportations. Les murs de la gare ont absorbé les cris, les pas précipités, le silence qui a suivi le départ des trains. Pourtant, parmi ces échos, un son persiste : le murmure d’une mère déposant son enfant : « Vis. »

La jeune femme élevée dans ce berceau a porté l’histoire de sa mère dans le monde d’après-guerre. Elle est devenue un rappel constant que derrière chaque statistique de l’Holocauste se cache un visage, une famille, un sacrifice. Sa vie a témoigné à la fois de la brutalité du génocide et de la force de l’amour. Et le ruban, soigneusement noué à l’osier il y a tant d’années, demeure l’un des symboles de résistance les plus discrets et pourtant les plus puissants jamais laissés.

L’Holocauste a coûté la vie à des millions de personnes, mais il n’a pu effacer l’histoire de celles et ceux qui ont choisi la résistance plutôt que le désespoir. La mère de Malines, ne portant qu’un berceau et un ruban, a laissé derrière elle non seulement une fille, mais aussi un héritage : dans la lutte contre la déshumanisation, même le plus petit geste d’amour peut se transformer en un acte de rébellion éternel.

Remarque : certains contenus ont été générés à l’aide d’outils d’IA (ChatGPT) et édités par l’auteur pour des raisons de créativité et d’adéquation à des fins d’illustration historique.