La Photographie

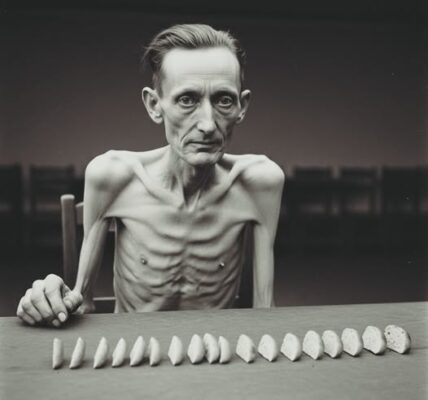

Avril 1945. La guerre touche à sa fin, mais le vent qui souffle sur la colline de Buchenwald porte encore une odeur que les mots ne peuvent traduire : celle du fer brûlé, du bois calciné et des vies interrompues. Le camp vient d’être libéré. Les soldats américains avancent prudemment entre les baraquements, cherchant à comprendre l’incompréhensible, à nommer l’indicible. Parmi eux, Frank Miller, jeune sergent originaire de l’Ohio, marche lentement, le regard fixé sur le sol jonché de débris et de cendres humaines. Ce qu’il découvre ce matin-là changera le cours silencieux de sa vie.

Sous un morceau de tôle tordue, il aperçoit une petite photographie noircie par la suie. Il la ramasse avec précaution, comme s’il tenait entre ses doigts un fragment de verre sacré. Sur l’image, deux enfants sourient, enlacés, les yeux pétillants d’une joie qui semble venir d’un autre monde. Un garçon et une fille, sans âge précis, figés dans une lumière d’avant-guerre. Au dos, un seul mot tracé au crayon : « Maison ».

Un mot simple, universel, presque banal, mais qui dans ce décor de désolation prend la force d’une prière.

Frank reste longtemps immobile, la photo dans la main, le vent fouettant son visage. Autour de lui, le camp libéré bruisse de gémissements, de cris étouffés, de pas lourds des survivants que l’on tente d’identifier. Il comprend que cette petite image est tout ce qui reste d’un monde disparu, un vestige d’humanité arraché au cœur de l’Holocauste.

Ce jour-là, le soldat américain jure en silence de ne jamais s’en séparer.

Les années passent. La guerre devient souvenir, puis histoire. Frank rentre chez lui, décoré, mais hanté. La photographie ne quitte jamais son portefeuille. Dans les bars enfumés de Cleveland, quand ses compagnons d’armes racontent leurs victoires, il garde le silence. Il n’a pas besoin de mots ; il a cette image. Chaque fois qu’il la regarde, il se rappelle pourquoi ils ont combattu : non pas pour la gloire ou la vengeance, mais pour ces visages d’enfants qui ne connaîtront jamais la paix qu’ils ont défendue.

Lui-même fonde une famille, tente de mener une vie normale. Mais certaines nuits, il se réveille en sursaut, croyant entendre le cri du vent sur Buchenwald. Alors il sort la photo, la contemple, et murmure :

— Je ne vous ai pas oubliés.

Il écrit à plusieurs reprises à des historiens, à des musées, espérant retrouver les identités des enfants. Personne ne peut l’aider. Les registres ont brûlé, les noms se sont effacés avec la cendre. Tout ce qu’il lui reste, c’est ce mot : Maison. Un mot qui devient symbole, ancre et mystère à la fois.

En 1972, lors d’une conférence de vétérans, un journaliste remarque la photo et lui demande l’autorisation de la publier dans un article sur la libération des camps. Frank hésite, puis accepte. L’article, intitulé Les Enfants de Buchenwald, paraît dans un grand quotidien américain. Il suscite une vague d’émotion. Des milliers de lecteurs écrivent, certains croyant reconnaître des visages, d’autres simplement touchés par cette image qui transcende le temps.

Mais aucun témoignage ne permet d’identifier les enfants.

Leur anonymat devient leur mémoire universelle.

Au fil des décennies, la photographie prend un sens nouveau. Elle n’appartient plus seulement à Frank, mais à tous ceux qui refusent l’oubli. Dans un monde qui court vers l’avenir, l’image agit comme une ancre invisible, rappelant que la civilisation repose sur la mémoire, que les ruines de Buchenwald ne sont pas des vestiges d’un passé lointain, mais des avertissements adressés à chaque génération.

En 1990, âgé et malade, Frank décide de donner la photographie au Musée des anciens combattants de Washington. Il la remet dans une enveloppe, accompagnée d’une lettre écrite d’une main tremblante :

« Je ne connais pas leurs noms, ni leur langue, mais je sais que ces enfants m’ont appris ce que signifie le mot humanité. Que cette photographie rappelle à ceux qui viendront après nous pourquoi il ne faut jamais détourner le regard. »

La photo est encadrée, exposée sous une lumière douce. En dessous, une plaque porte simplement :

Photographie retrouvée à Buchenwald, avril 1945.

Et, en italique, le mot qui résume tout : Maison.

Les visiteurs s’arrêtent souvent devant la vitrine. Certains essuient une larme sans savoir pourquoi. D’autres restent longuement silencieux. Parmi eux, un jour, une jeune fille aux cheveux bruns s’approche, fascinée. Étudiante en histoire de l’art, elle prépare une thèse sur la mémoire visuelle de l’Holocauste. En observant la photo, elle sent qu’il y a là quelque chose de plus qu’un simple vestige : un message suspendu dans le temps.

Elle lit le mot « Maison », et se demande : quelle maison ? Où se trouvait-elle ? Qui y vivait ? Était-ce avant la déportation, ou un rêve d’après ?

Elle décide d’enquêter, d’utiliser les nouvelles technologies, les archives digitalisées, les bases de données généalogiques.

Peut-être, pense-t-elle, la vérité n’a pas totalement disparu.

En 2005, soixante ans après la libération de Buchenwald, le musée organise une exposition spéciale intitulée « Les Objets de Mémoire ». Au centre, la photographie trône comme une relique fragile mais indestructible. Autour d’elle, des lettres, des journaux, des jouets, tous sauvés du chaos des camps.

Le commissaire d’exposition prononce un discours émouvant :

« Il suffit parfois d’un mot, d’une image, pour contenir l’univers d’une vie. »

La photographie devient alors virale sur internet, partagée dans des milliers d’articles et de blogs. Les mots-clés Holocauste, camp de concentration, mémoire, Seconde Guerre mondiale, photographie historique explosent en popularité. Mais au-delà des statistiques et du référencement, c’est le cœur des gens qui réagit. Car cette image n’est pas un fait divers, c’est un miroir tendu à l’humanité.

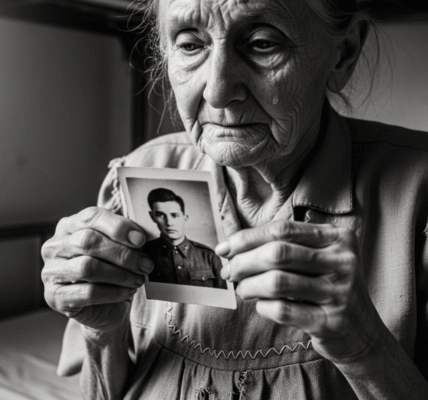

Ce que personne ne sait, c’est que dans un petit village de l’est de la Pologne, une vieille femme regarde la même photo dans un livre commémoratif. Elle murmure :

— Jakub… Anna…

Ses mains tremblent.

Ce sont les noms qu’elle prononce depuis soixante ans, chaque soir, avant de s’endormir.

Son frère et sa sœur.

Elle écrit au musée, envoie une copie d’une photo de famille trouvée dans un grenier. Les visages correspondent. La boucle est presque bouclée, mais la femme meurt avant que la confirmation officielle n’arrive.

Ainsi, le mystère reste entier — et peut-être fallait-il qu’il le reste.

Aujourd’hui encore, la photographie repose derrière sa vitre, intacte malgré le temps. Elle attire les regards des enfants, des étudiants, des vétérans. Chacun y voit quelque chose de différent : la douceur d’un foyer perdu, la violence de la guerre, la promesse d’une mémoire qui ne meurt pas.

Et si l’on tend bien l’oreille, on croit entendre le murmure du mot écrit au dos :

Maison.

Un mot qui, dans toutes les langues, signifie la même chose : le lieu où bat encore le cœur de l’humanité.

Épilogue

La Photographie n’est pas seulement une relique de guerre ; elle est un témoin silencieux.

Elle raconte ce que les livres d’histoire ne peuvent pas transmettre : la chaleur d’un sourire, la tendresse d’un geste, la fragilité d’un monde détruit.

C’est un rappel que même au milieu des ténèbres, un simple morceau de papier peut contenir toute la lumière du souvenir.

Et tant que cette image sera regardée, les enfants de la photo continueront d’exister, immortels, au croisement du passé et de la mémoire.

Remarque : certains contenus ont été générés à l’aide d’outils d’IA (ChatGPT) et édités par l’auteur pour des raisons de créativité et d’adéquation à des fins d’illustration historique.