La Fille qui chantait pour les morts — Treblinka, 1943

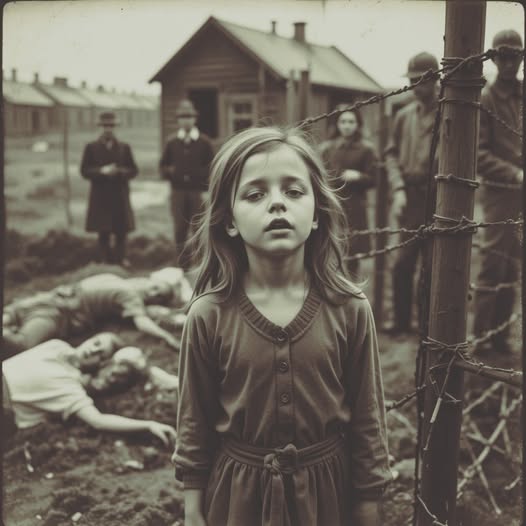

Au cœur de l’Holocauste, là où le silence était censé régner et où l’humanité était réduite en cendres, vivait – même brièvement – le souvenir d’une enfant qui refusait de laisser le monde oublier. Son nom ne fut jamais écrit. Son visage, aussi fragile fût-il, disparut avec des millions d’autres engloutis par Treblinka, l’un des camps d’extermination nazis les plus meurtriers. Pourtant, les prisonniers murmurèrent son histoire et, tant bien que mal, au fil des décennies, elle survécut : une fillette de douze ans à peine, debout près des barbelés, chantant doucement pour les morts.

«Ils ne doivent pas partir en silence», aurait-elle déclaré.

Ce n’est pas seulement une histoire de l’Holocauste. Ce n’est pas seulement l’histoire de Treblinka, ni l’écho d’une chanson enfantine. C’est un témoignage de la résilience de l’esprit humain, du défi à l’innocence et du devoir sacré de mémoire. Dans les recoins les plus sombres de l’histoire humaine, la berceuse d’un enfant est devenue une forme de résistance.

Pour comprendre sa voix, il faut comprendre Treblinka elle-même. Contrairement à Auschwitz, Treblinka n’a pas été construit comme un camp de travail. C’était une usine de mort. Construit dans le cadre de l’opération Reinhard , son seul but était l’extermination des Juifs d’Europe. Entre juillet 1942 et octobre 1943 , près de 900 000 Juifs y furent assassinés, la plupart quelques heures après leur arrivée.

Le camp était conçu avec une efficacité redoutable. Des trains arrivaient chaque jour, bondés d’hommes, de femmes et d’enfants, déportés des ghettos de toute la Pologne et d’ailleurs. Dès la descente des wagons à bestiaux, la tromperie commençait : des pancartes promettant faussement des douches et une réinstallation, des gardes aboyaient des ordres d’accélérer le mouvement. Mais en réalité, presque tous étaient conduits directement dans les chambres à gaz. Seule une fraction – souvent jeune, forte ou jugée « utile » – était maintenue en vie pour servir de prisonniers, contrainte aux travaux forcés qui entretenaient la machine de la mort.

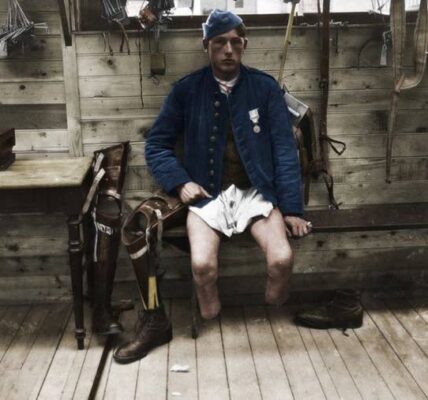

Pour ceux qui survécurent aux premières heures, la survie fut un cruel paradoxe. Chaque souffle était emprunté, chaque jour un ajournement de l’exécution. La faim rongeait, la maladie se propageait et l’odeur des corps brûlés flottait dans l’air. C’est dans ce monde de mort mécanisée que la jeune fille apparut.

Personne ne connaît son nom. Peut-être fut-elle déportée de Varsovie, Białystok ou Lublin. Peut-être était-elle fille de musiciens, ou n’avait-elle jamais chanté une seule note avant la guerre. Ce que l’on sait provient des témoignages fragmentaires de survivants : une jeune fille aux cheveux clairs, à la robe en lambeaux, qui erra un soir près de la clôture de barbelés.

Ce jour-là, des prisonniers avaient reçu l’ordre de traîner les corps vers des fosses communes. Nombre d’entre eux étaient des enfants comme elle, étendus en silence, privés de nom et d’avenir. La jeune fille s’arrêta, les yeux écarquillés non par la peur, mais par quelque chose de plus profond : une douloureuse reconnaissance. Elle s’approcha, ignorant les menaces hurlées des gardes. Puis, d’une voix tremblante, elle se mit à chanter.

Ce n’était pas un chant de joie. Ce n’était pas l’air joyeux des cours de récréation ni les mélodies entraînantes des traditions populaires. C’était une berceuse, douce et mélancolique, du genre qu’une mère chante à son enfant agité dans le calme de la nuit. Ses paroles, à moitié oubliées, à moitié perdues, auraient été celles-ci :

« Ils ne doivent pas partir en silence. »

Sa voix s’élevait sans cesse dans le camp. Les gardes rirent d’abord, se moquant de l’absurdité d’un enfant chantant la sérénade à des cadavres. Certains lui crièrent d’arrêter. Mais elle ne le fit pas. Son chant se mêlait à l’horreur, rappel insupportable que ces corps n’étaient ni des déchets, ni des chiffres, ni des cendres à jeter. C’étaient des êtres humains. Ils avaient été aimés.

Les prisonniers à proximité pleuraient en silence. Pour eux, la berceuse n’était pas une folie, mais une miséricorde. Dans un lieu conçu pour effacer toute trace d’humanité, la voix de l’enfant devenait sacrée.

L’Holocauste n’était pas seulement une question de meurtre ; c’était une question d’effacement. Les nazis ne cherchaient pas seulement à détruire le peuple juif, mais à effacer la mémoire elle-même. Les victimes étaient dépouillées de leurs noms, de leurs biens, de leur histoire. Les familles étaient séparées. Les morts étaient jetés dans des fosses, brûlés et réduits en fumée, leur existence privée même de la dignité d’une tombe.

Et pourtant, cet enfant comprenait ce que les tueurs les plus puissants du monde craignaient le plus : la mémoire.

En chantant pour les morts, elle leur rendait un fragment d’humanité. Elle affirmait qu’ils avaient vécu, que leur disparition comptait, que le silence ne les emporterait pas complètement. Son chant était la résistance – non par les armes ou les soulèvements, mais par la compassion. C’était une voix qui disait : vous n’êtes pas oubliés.

L’histoire ne dit rien de ce qu’elle est devenue. Certains disent qu’elle a été battue et emmenée de force, sans jamais être revue. D’autres pensent qu’elle a été embarquée dans un convoi vers les chambres à gaz, et que son chant a été réduit au silence en quelques minutes. Peut-être est-elle morte cette nuit-là, ou peut-être a-t-elle vécu quelques jours de plus, tel un fantôme de mélodie errant parmi les baraquements.

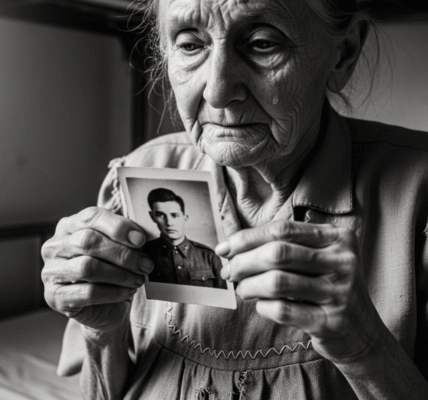

Ce qui compte, c’est que les prisonniers se souviennent. Longtemps après sa disparition, ils murmurèrent ses mots : « Ils ne doivent pas partir en silence. » Dans les mois qui suivirent, lorsque la révolte éclata à Treblinka en août 1943 , certains affirmèrent entendre encore sa voix, les exhortant à persévérer – non pas par rage, mais par souvenir.

Aujourd’hui, les mémoriaux de l’Holocauste mettent souvent l’accent sur les chiffres : six millions de Juifs, 900 000 à Treblinka, 1,1 million à Auschwitz. Mais les chiffres ne peuvent rendre compte de la vie singulière d’une enfant qui chantait. Son histoire nous rappelle que l’Holocauste n’a pas seulement détruit des communautés, mais aussi des individus porteurs de rêves, de peurs et de chants.

Les historiens modernes parlent de « résistance culturelle » pendant l’Holocauste : les prisonniers ont défié l’anéantissement en préservant l’humanité. Des écoles clandestines dans les ghettos. Des services de prière cachés dans les casernes. Des journaux intimes passés en contrebande. Et parfois, la voix d’un enfant.

Cette berceuse appartient à cette tradition. Ce n’était pas une simple chanson ; c’était une histoire écrite en mélodie, un souvenir gravé dans la mémoire de ceux qui l’entendaient. Et à travers eux, elle nous est parvenue.

Quatre-vingts ans plus tard, pourquoi l’histoire d’un enfant anonyme résonne-t-elle encore ? Parce qu’elle perce l’abstraction. On lit des articles sur le génocide et l’insensibilité au risque ; les statistiques se brouillent, les atrocités s’accumulent jusqu’à perdre toute forme. Mais un enfant, chantant pour les morts, ne peut être ignoré.

Sa berceuse nous force à affronter ce qui a été perdu – non pas par millions, mais en un seul. Une voix. Une vie. Une chanson. Et grâce à cela, elle redonne un sens à la vie des masses qui ont péri en silence.

Dans le monde numérique d’aujourd’hui, où la mémoire est fragile et la désinformation répandue, son histoire nous appelle à la vigilance. Le négationnisme demeure une menace persistante. Mais face à ce déni, nous avons la vérité indéniable des témoignages de survivants. Nous avons des histoires comme la sienne : fragiles, mais durables.

En combinant ces thèmes, son histoire devient non seulement un conte du passé mais un guide pour le présent.

Quelque part dans les ruines de Treblinka, là où l’herbe pousse désormais sur des fosses communes, le silence est assourdissant. Des visiteurs arrivent, déposent des pierres, murmurent des prières. Plus aucune voix ne subsiste. Et pourtant, si l’on tend l’oreille, l’imagination nous livre ce dont l’histoire se souvient : la voix d’un enfant, fragile mais insistante, chantant pour les morts.

Elle a chanté parce qu’ils ne devaient pas partir en silence.

Et aujourd’hui, nous nous souvenons parce que sa chanson nous interpelle toujours, nous exhortant à ne jamais oublier, à ne jamais nous détourner et à ne jamais laisser le silence s’installer là où les voix vivaient autrefois.

L’Holocauste était un abîme. Pourtant, même dans cet abîme, il y avait des étincelles d’humanité – fugaces, fragiles, mais indestructibles. L’histoire de La Fille qui chantait pour les morts est l’une de ces étincelles. Une berceuse enfantine est devenue une arme contre l’effacement, un fil de mémoire qui nous relie à travers les générations.

Quand on parle de Treblinka, il ne faut pas seulement parler de la mort. Il faut aussi parler de sa voix, car en se souvenant d’elle, on se souvient d’eux tous.