Empreinte de main – 18 mai 1945

C’était un matin paisible, de ceux où le soleil semble trop faible pour percer l’atmosphère lourde. La terre sentait encore la cendre et le vent portait un murmure du passé. Au milieu des ruines des baraquements, où chaque pas résonnait des échos des morts, quelques survivants du camp de Bergen-Belsen commençaient lentement à retrouver ce qu’ils croyaient perdu à jamais : le sentiment d’exister .

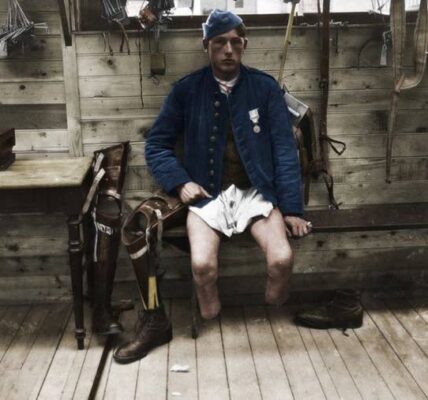

Ils n’avaient plus la force de parler, mais leurs gestes trahissaient leur besoin de survivre. Ce jour-là, le 18 mai 1945, l’un d’eux – un jeune homme au visage émacié et aux yeux trop vieux pour son âge – fit quelque chose qui changea l’atmosphère de la baraque. Il plongea sa main dans la boue, qui la veille encore symbolisait la saleté et la déchéance, et la pressa contre le mur.

Une empreinte s’était formée — une tache sombre et discrète sur les planches , mais qui en disait plus long que mille mots. Ce n’était pas un geste spontané. C’était un cri du silence , une déclaration : « J’étais là. J’ai existé. Je ne disparaîtrai pas. »

Un instant plus tard, d’autres se joignirent à eux. Un à un, timidement, tremblants, incrédules. Leurs mains – émaciées, blessées, tremblantes – laissèrent leurs marques sur le mur, formant une ligne de callosités, comme une bouée de sauvetage au milieu de la mort. Chaque contact était un geste de résistance à l’oubli.

Au fil du temps, le mur de la caserne devint comme une fresque de souvenirs — fragile, éphémère, et pourtant si puissante. Chaque main était différente : l’une plus grande, l’autre plus petite, une autre encore aux doigts engourdis par le gel. Mais toutes disaient la même chose : vous n’avez pas réussi à nous effacer .

Le vieux prisonnier, connu seulement sous le nom de Jakob, fixa longuement ce mur. Il avait été parmi les premiers à arriver à Bergen-Belsen, avant que le camp ne devienne un enfer de faim et de maladie. Il avait survécu au typhus, à un hiver pieds nus et à la perte de toute sa famille. À présent, en voyant ces marques, il murmura doucement :

« Ces mains n’ont pas été effacées. »

Et bien qu’il parlât à lui-même, ses mots se répandirent aux autres. Des personnes contraintes au silence pendant des années découvrirent un langage qui ne nécessitait pas de voix : le langage du toucher .

Pour les survivants, cet acte revêtait une signification quasi sacrée. Le mur, témoin de cris et d’humiliations, devint soudain un lieu de rédemption. Là où les gardes leur avaient ordonné de se compter comme des objets, ils se comptaient désormais les uns les autres, par le signe de la vie.

La boue qu’ils utilisèrent n’était pas le fruit du hasard. C’était un mélange de terre, de sueur et de cendres – la substance même de ce monde où l’humanité se heurta à l’inhumanité. Et pourtant, c’est de cette terre même qu’est né un symbole d’espoir.

Un photographe militaire arrivé quelques jours plus tard a pris un cliché du mur. Il n’en comprenait pas encore la signification. Ce n’est que des années plus tard, lorsque les archives de guerre ont été réexaminées avec une attention renouvelée, que la photographie de l’empreinte de main a été qualifiée de l’un des témoignages de survie les plus poignants de l’histoire de l’Holocauste .

Les empreintes de mains n’ont duré qu’un temps, effacées par la pluie et le temps. Mais leur image est restée gravée dans la mémoire de ceux qui les ont vues. Pour beaucoup, c’était la première fois qu’ils pouvaient toucher quelque chose d’étranger à la souffrance. La première fois qu’ils pouvaient laisser une trace de leur plein gré .

Des psychologues examinant les survivants des camps des années plus tard ont souvent souligné l’importance de ce moment de reconquête de l’identité. Une personne qui, pendant des années, n’avait été qu’un numéro, à travers le toucher et la boue, a déclaré : « C’est moi — pas un numéro, pas une ombre — je suis vivant. »

Dans les archives de Bergen-Belsen se trouve un fragment des mémoires d’une femme nommée Estera R. , qui a écrit :

« Je ne me souviens plus combien de temps nous sommes restés là. Peut-être quelques minutes, peut-être une heure. Chacun de nous a laissé une empreinte. J’ai regardé mes doigts et j’ai eu l’impression qu’ils m’appartenaient à nouveau pour la première fois depuis longtemps. »

Ces mots révèlent que le fait de marquer l’espace était plus qu’un simple geste artistique. C’était un rituel de survie, une tentative de reprendre le contrôle de son corps et de sa mémoire.

Aujourd’hui, lorsqu’on visite le musée de Bergen-Belsen, il est difficile de trouver des traces de cette boue. Il ne reste que des photographies et des témoignages. Mais parmi les documents d’archives, il y a une photo, en noir et blanc, montrant une rangée d’empreintes de mains — irrégulières, estompées, et pourtant encore vivantes .

Les historiens la décrivent souvent comme une « fresque de la liberté ». Mais pour ceux qui connaissent ses origines, il s’agissait plutôt d’ un acte de rébellion silencieuse . Dans un monde où tout était sur le point d’être détruit, les survivants décidèrent de créer quelque chose – même éphémère – qui affirmait : l’humanité existe .

Certains chercheurs voient dans cet événement les prémices de l’art des camps d’après-guerre : non officiel, spontané, né d’un besoin d’expression. Mais pour les survivants, il ne s’agissait pas d’art, mais de témoignage .

En 1995, lors de la commémoration du 50e anniversaire de la libération de Bergen-Belsen, Esther, une survivante, s’est adressée à un groupe de jeunes venus de toute l’Europe et a déclaré :

« Nous n’avions ni pierres, ni plumes, ni voix. Nous n’avions que nos mains. Et cela nous a suffi. »

Ses paroles ont trouvé un écho auprès des personnes présentes. Les organisateurs ont alors décidé d’intituler la nouvelle section de l’exposition du musée « Empreinte de la mémoire ». Les visiteurs peuvent y laisser l’empreinte de leur main sur un panneau d’argile, un geste symbolique qui perpétue ce qui avait commencé ce jour de mai 1945.

L’histoire des empreintes de mains de Bergen-Belsen n’est pas seulement un récit du passé. Elle nous rappelle le pouvoir du geste , l’importance de la présence et la lutte pour l’identité dans un monde qui a tenté de l’anéantir.

À une époque où la mémoire est fragile et la vérité souvent floue, cette simple trace de boue sur le bois devient plus qu’un simple témoignage historique. C’est une leçon. Elle montre que même dans les lieux les plus déshumanisés, l’être humain peut laisser des traces de vie.

Comme l’écrivait Primo Levi : « Ceci s’est produit, donc cela peut se reproduire. » Les empreintes de mains nous rappellent que la mémoire est une forme de résistance – et chaque main qui y laisse sa marque devient partie intégrante d’un tout plus vaste : une histoire qui perdure malgré tout.

Il ne reste que des traces sur les murs de la caserne de Bergen-Belsen — faibles, indistinctes, comme les souffles du temps. Mais chacune d’elles renferme une force qu’aucun système n’a pu briser.

Ces mains n’ont pas été effacées. Elles parlent encore quand le monde se tait.

Remarque : Certains contenus ont été générés à l’aide d’outils d’IA (ChatGPT) et modifiés par l’auteur à des fins de créativité et d’adéquation à l’illustration historique.