Der Mann, der den Regen leckte – Dachau, 1945

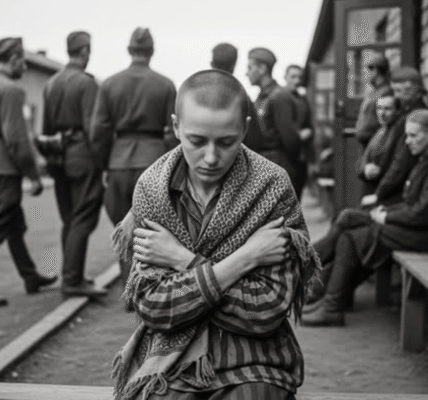

An jenem Tag fiel der Regen auf das KZ Dachau wie ein dünner Schleier über eine offene Wunde. Er war weder stark noch wohlwollend; es war ein feiner, anhaltender Nieselregen, der sich mit dem Schlamm vermischte, die gestreiften Kleider der Häftlinge durchnässte und Furchen in ihre hageren Gesichter grub. Doch für manche bedeutete er mehr als nur einen einfachen Regenguss: Er wurde zur Quelle des Lebens, zum letzten Hauch von Reinheit in einer Welt, die jeglicher Menschlichkeit entbehrte.

Der Mann lag am Boden, sein Körper so abgemagert, dass seine Knochen jeden Moment durch die Haut brechen konnten. Seine trockenen Lippen zitterten, und seine Zunge streckte sich nach der feuchten Erde. Er leckte den Regen auf wie ein Kind, das sich über einen Brunnen beugt, doch mit fast animalischem Eifer. Neben ihm beobachtete ihn ein anderer Gefangener, hin- und hergerissen zwischen Furcht und stillem Mitleid. „Es schmeckt sauber“, murmelte der Mann am Boden, als sei dieses Wasser, selbst vermischt mit dem Dreck des Lagers, der endgültige Beweis dafür, dass das Leben hinter dem Stacheldraht nicht gänzlich erloschen war.

Dieser Augenblick, winzig und für die SS-Wachen beinahe unsichtbar, verkörperte eine Form des Widerstands. In jenem nationalsozialistischen Konzentrationslager, wo der Hunger mehr als Kugeln die Eingeweide zerriss, wo der Durst die Kehle bis zur Unerträglichkeit verzehrte und selbst die Hartnäckigsten in den Wahnsinn trieb, war der Geschmack eines Regentropfens wie das Festhalten an einem hauchdünnen Faden des Daseins. Er war die stille Bestätigung, dass inmitten von Asche und Verzweiflung ein Funke Würde fortbestand, eine Verbundenheit zwischen Mensch und Natur, die selbst die nationalsozialistische Ideologie nicht auslöschen konnte.

Um diese verzweifelte Tat zu verstehen, muss die Szene in ihren Kontext gestellt werden. Dachau war kein Lager wie jedes andere. Es diente vielmehr als Vorbild für alle anderen. Gegründet 1933, kurz nach Hitlers Machtergreifung, war es das erste Konzentrationslager des NS-Regimes. Ursprünglich für die Internierung politischer Gegner – Kommunisten, Sozialdemokraten und Gewerkschafter – vorgesehen, entwickelte es sich schnell zu einem Ort des Terrors, in dem Juden, Roma, Homosexuelle, Zeugen Jehovas, sowjetische Kriegsgefangene und alle anderen, die Hitler als „unerwünscht“ einstufte, inhaftiert wurden.

Zwölf Jahre lang war Dachau ein Labor der Grausamkeit, ein Ausbildungslager, in dem die SS Methoden der Demütigung, Folter und langsamen Vernichtung perfektionierte. Laut offiziellen Aufzeichnungen durchliefen über 200.000 Häftlinge das Lager, mindestens 41.500 von ihnen starben. Zwangsarbeit, medizinische Experimente, Hunger und Epidemien waren die stillen Waffen eines systematischen Völkermords.

In den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs, als Deutschland unter den alliierten Bombenangriffen zusammenbrach, verschärfte sich die Lage im Lager Dachau dramatisch. Überfüllte Konvois mit Häftlingen aus Auschwitz und anderen Lagern im Osten trafen ein und begaben sich auf Todesmärsche, auf denen viele starben, noch bevor sie Dachau erreichten. Die ohnehin schon überfüllten Baracken verwandelten sich in Vernichtungslager, in denen sich aufgrund von Nahrungsmangel, fehlender Pflege und Platzmangel täglich Dutzende Leichen anhäuften.

In dieser Welt, in der jede Stunde wie eine Ewigkeit schien, war es kein Zeichen von Wahnsinn, wenn ein Mann den Regen leckte; es war ein Symbol des Überlebens. Die Lagergefangenen lebten in ständiger Not. Ihre tägliche Ration bestand aus einem Laib Schwarzbrot, manchmal verschimmelt, und einer dünnen Suppe, die eher nach heißem Wasser mit Steckrüben als nach einer richtigen Mahlzeit schmeckte. Trinkwasser war knapp und oft verunreinigt. Aus Pfützen zu trinken war riskant, doch wer das Trinken verweigerte, riskierte den Tod durch Austrocknung.

Als der Regen fiel, war es ein Geschenk des Himmels. Manche blickten auf und öffneten den Mund, als wollten sie mehrere Tropfen auf einmal auffangen. Andere, die Schwächeren, beugten sich über den Schlamm und leckten die aufgeweichte Erde, um das zu kosten, was sie als Nektar empfanden. Es war nicht nur eine instinktive Geste; es war ein stilles Gebet, der Versuch, einen Funken Hoffnung zu erhaschen.

Diese Geste entlarvte die Absurdität des nationalsozialistischen Konzentrationslagersystems. Diese Menschen, einst Lehrer, Arbeiter, Ärzte und Studenten, mussten durch den Schlamm kriechen, um zu überleben. Doch trotz dieser erzwungenen Erniedrigung fanden einige die Kraft, selbst in einem Regentropfen weiterzuleben.

April 1945. Die alliierten Truppen rückten vor. Der Lärm von der Front drang immer näher, und selbst die dicken Mauern des Lagers konnten die fernen Echos der Kämpfe nicht länger übertönen. Die SS ihrerseits wurde zunehmend unruhig. Einige versuchten, ihre Verbrechen zu vertuschen, während andere Gewaltmärsche organisierten, um das Lager vor dem Eintreffen der Amerikaner zu räumen.

Der Gefangene, der den Regen gekostet hatte, besaß nicht die Kraft, den Tag der Befreiung abzuwarten. Sein Körper, erschöpft von monatelanger Entbehrung, schwächte sich innerhalb weniger Stunden nach dem letzten Schluck Wasser ab. Man fand ihn am nächsten Tag regungslos, seine Lippen noch immer mit Schlamm befleckt, als hätte die Natur ihm einen letzten Kuss geschenkt.

Wenige Tage später, am 29. April 1945, drangen amerikanische Truppen in das Konzentrationslager Dachau ein. Der Anblick, der sich ihnen bot, war unerträglich: Leichenberge, Überlebende mit leichenblassen Gesichtern, leere Blicke, gezeichnet von unsäglichem Leid. Doch inmitten dieses Grauens spürten manche ein seltsames Gefühl der Befreiung. Für die Überlebenden, selbst die Halbtoten, lag plötzlich ein anderer Duft in der Luft: der Duft neu gewonnener Freiheit.

Die Geschichte des Mannes, der den Regen leckte, ist fester Bestandteil der Erzählungen der Überlebenden geworden. Sie ist nicht nur eine makabre Anekdote, sondern eine universelle Parabel über die Würde des Menschen. In Dachau war alles darauf ausgelegt, den Einzelnen zu vernichten: Hunger, Schläge, Demütigungen und der allgegenwärtige Tod. Doch jeder Akt des Überlebens wurde zu einem stillen Sieg über die Unterdrückung.

Der tropfende Regen war nicht einfach nur Wasser. Er war eine Form der Zwiesprache mit der Natur, eine Erinnerung daran, dass sich die Welt jenseits des Stacheldrahts weiterdreht, dass Nazideutschland irgendwann fallen wird, dass Hoffnung selbst im Schlamm überleben kann.

Auch heute noch spürt man beim Besuch der KZ-Gedenkstätte Dachau diese schwere, fast erdrückende Atmosphäre. Auf den stillen Wegen, zwischen Bäumen, die alles gesehen haben, stellt man sich vor, wie diese Menschen versuchten, einen Regentropfen aufzufangen. Die Steine bergen Erinnerungen, und jeder Besucher wird so zum indirekten Zeugen dieses unsichtbaren Kampfes zwischen Tod und Leben.

Die Geschichte dieses Mannes zu erzählen, ist ein Kampf gegen das Vergessen. Der Holocaust und die Konzentrationslager sind nicht bloß Episoden der Vergangenheit; sie sind ewige Mahnungen. Hinter jeder Zahl, jeder Statistik verbergen sich Gesichter, einzigartige Geschichten und persönliches Leid.

„Der Mann, der in Dachau den Regen leckte“ erinnert uns daran, dass Unmenschlichkeit einen Menschen zu einer im Schlamm kriechenden Gestalt degradieren kann, aber auch daran, dass selbst unter den schlimmsten Umständen ein Funke Menschlichkeit bestehen bleibt. Es ist nicht nur eine Geschichte des Leidens, sondern auch eine Geschichte des Widerstands: ein stiller, kleiner, aber unendlich kraftvoller Widerstand.

In einer Zeit, in der manche den Holocaust noch immer leugnen oder verharmlosen, in einer Zeit, in der die Welt mit neuen Formen von Hass und Gewalt konfrontiert ist, muss dieses Bild in unserem kollektiven Gedächtnis verankert bleiben. Jeder Regentropfen, den dieser Mann aufleckte, lehrt uns: Freiheit, Würde und Leben sind niemals selbstverständlich; sie sind zerbrechliche Güter, die ständig geschützt werden müssen.

„Es schmeckt rein“, sagte er und genoss den Regen. Alles Wesentliche lag in diesem Flüstern verborgen: die Sehnsucht nach Leben, die Liebe zur Freiheit, der Glaube, dass selbst im Herzen der Hölle noch etwas Reines übrig ist. Dachau war ein Ort des Todes, doch in der Erinnerung dieses Mannes wurde es auch zu einem Ort des Zeugnisses.

Heute, da Besucher den Kasernen, Wachtürmen und Massengräbern ihre Ehre erweisen, kann man den Nachhall dieser Worte fast hören. Sie ermutigt uns, über das Grauen hinauszusehen und die Größe der menschlichen Seele in den kleinsten Gesten zu erkennen.

Und wenn wir unsere Augen schließen, werden auch wir vielleicht den Regen auf unseren Lippen schmecken, einen Geschmack, der die Toten und die Lebenden in einem einzigen Schwur vereint: niemals vergessen.

Hinweis: Einige Inhalte wurden mithilfe von Tools für künstliche Intelligenz (ChatGPT) erstellt und vom Autor aus kreativen Gründen und zur historischen Veranschaulichung bearbeitet.