Das erste Gebet — Buchenwald, 1945

Am 11. April 1945 öffneten sich die Tore des Konzentrationslagers Buchenwald und gaben den Blick frei auf einen Anblick, der jede Vorstellungskraft überstieg. Der Krieg in Europa neigte sich dem Ende zu, doch hinter dem Stacheldraht eines der größten Lager Nazideutschlands harrten noch immer über 21.000 Gefangene aus: abgemagert, krank, aber am Leben. Die Befreiung war endlich da, nicht durch geflüsterte Stimmen oder ferne Hoffnungen, sondern durch die unübersehbare Präsenz alliierter Soldaten. Für die Überlebenden schien sich die Luft von erdrückender Stille in etwas Zerbrechliches, fast Unvorstellbares zu verwandeln: Freiheit. Und mit dieser Freiheit kam der erste Laut, den viele jahrelang nicht auszusprechen gewagt hatten: ein Gebet.

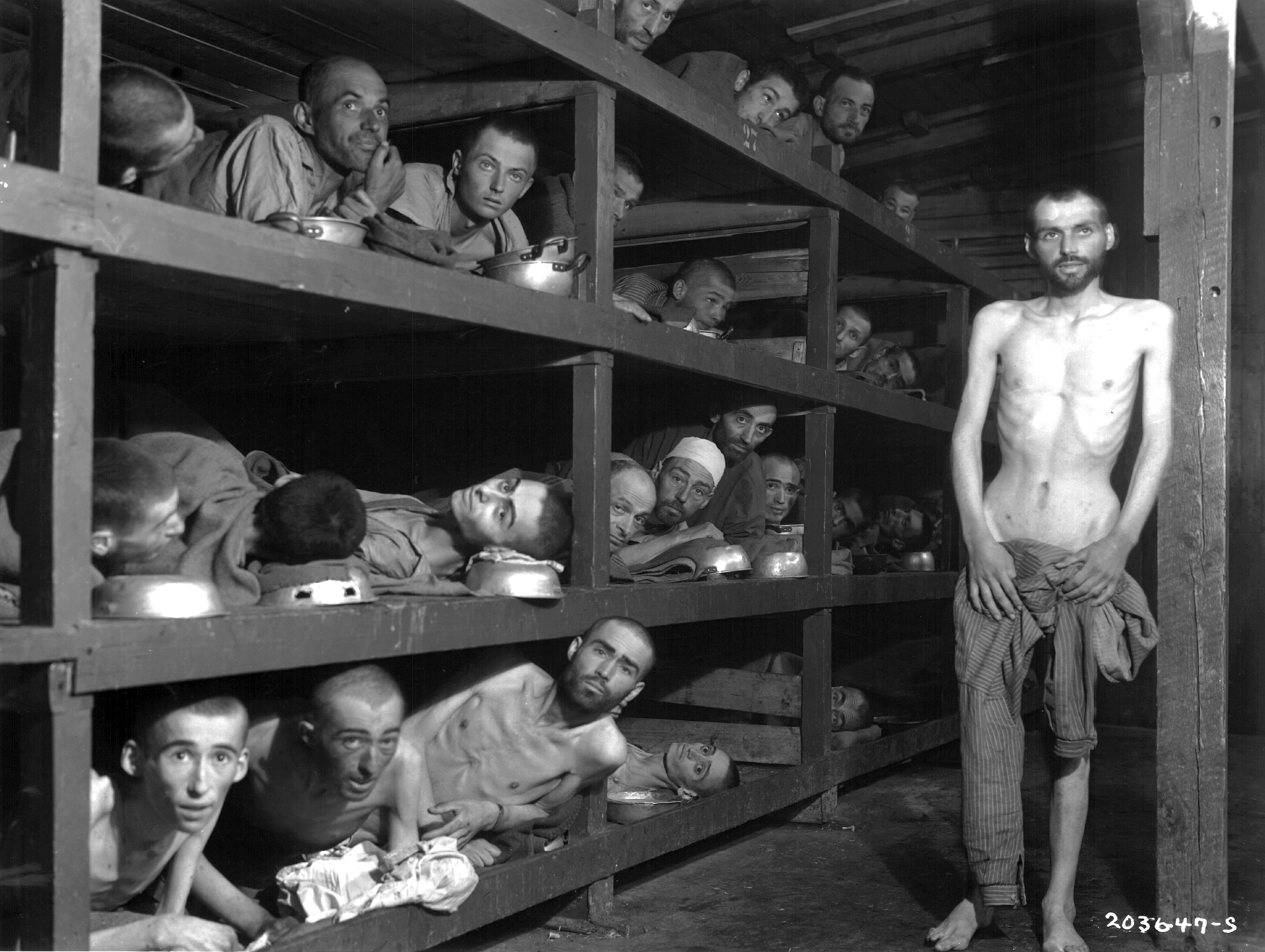

Das Konzentrationslager Buchenwald, im Juli 1937 bei Weimar errichtet, war nie ausschließlich für Juden gedacht. Es war ein politisches Gefängnis, in dem Kommunisten, Intellektuelle, Dissidenten, Roma, Homosexuelle, Zeugen Jehovas und später Tausende von Juden inhaftiert waren. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs waren dort mehr als 250.000 Menschen inhaftiert, etwa 56.000 starben. Die Häftlinge starben an Hunger, Zwangsarbeit, medizinischen Experimenten und brutalen Hinrichtungen. Für die Überlebenden war jeder Tag ein Kampf um die Würde an einem Ort, der dazu bestimmt war, sie auszulöschen.

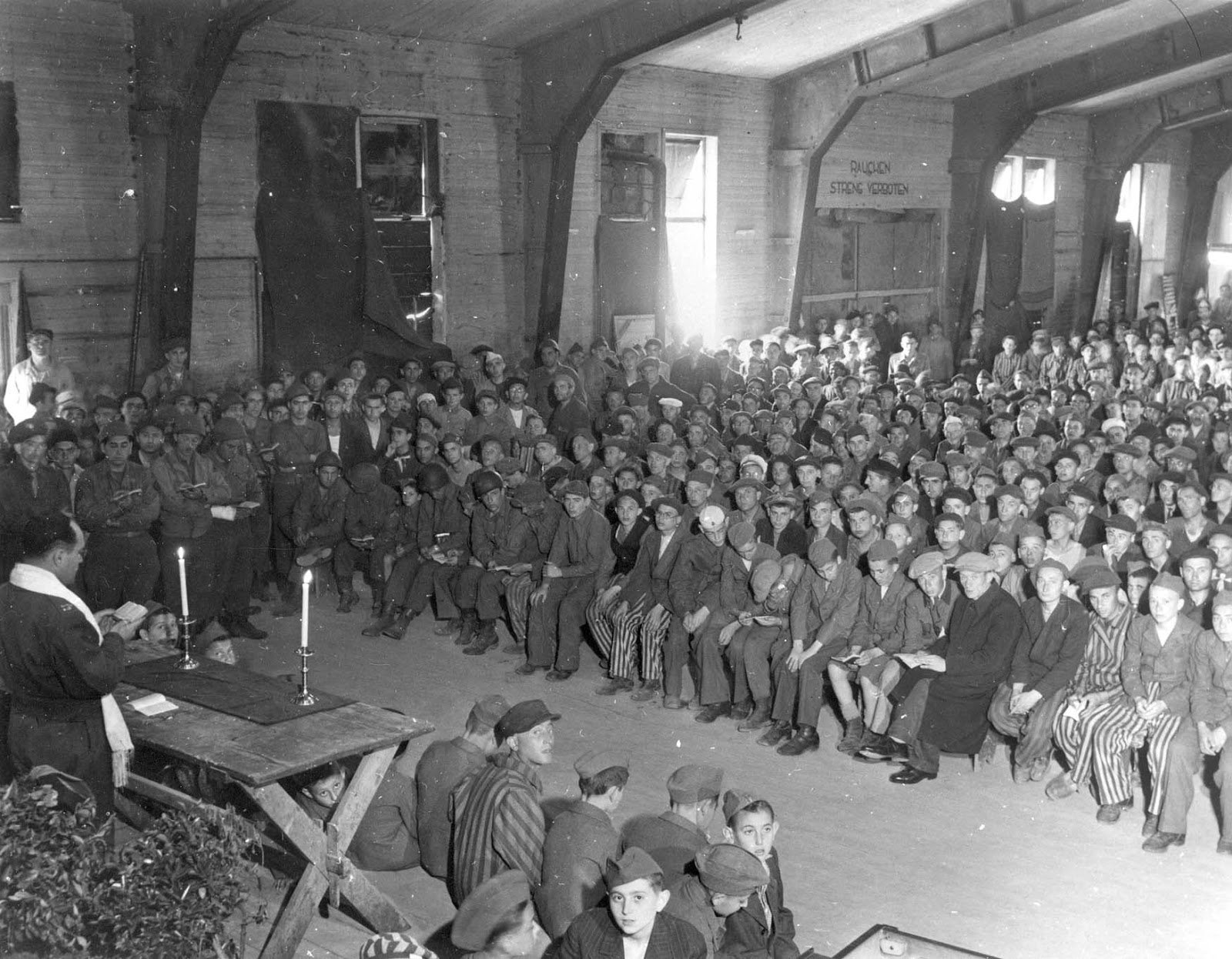

Doch als die Befreiung kam, geschah etwas Außergewöhnliches. Inmitten des Chaos, als Retter, Sanitäter und Befreier durch das Lager strömten, versammelte sich eine Gruppe Überlebender. Ihre gestreiften Uniformen klebten noch an ihren abgemagerten Körpern, ihre Gesichter waren vom Hunger gezeichnet, aber ihre Stimmen besaßen etwas Unzerstörbares. Zum ersten Mal seit Jahren, ohne Furcht vor den SS-Wachen, hob ein Mann die Hände und begann zu beten. Seine Stimme brach, zunächst unsicher, als wäre er die Freiheit nicht gewohnt. Doch die Worte kehrten zurück, alt und fest. Andere senkten die Köpfe. Manche falteten die Hände. Viele weinten offen. Das Gebet galt nicht nur den Toten – obwohl die Toten überall lagen, in Haufen, denen sich die alliierten Soldaten stellen mussten –, sondern auch den Lebenden.

Dieser Moment, der als erstes Gebet nach der Befreiung in Erinnerung geblieben ist , wurde zum Symbol des spirituellen Überlebens. Angesichts jahrelangen Schweigens, Demütigung und Gewalt erwachte der Glaube wieder – nicht als Ritual, sondern als Forderung. Laut in Buchenwald zu beten bedeutete zu erklären, dass Identität und Gemeinschaft nicht zerstört worden waren. Die Nazis hatten den Menschen ihren Besitz, ihre Familien, ja sogar ihre Namen genommen. Doch sie konnten die Erinnerung nicht auslöschen und die Rückkehr des Gebets nicht verhindern, sobald die Waffen schwiegen.

Augenzeugenberichte erinnern sich daran, wie dieses Gebet still, fast zögernd begann. Die Überlebenden, die es gewohnt waren, selbst ihre intimsten Gedanken zu verbergen, brauchten einen Moment, um sich an die Realität zu gewöhnen, dass kein Wächter hereinplatzen würde. Doch während die Worte erklangen, gewannen sie an Kraft. Das Flüstern wurde zu Murmeln, das Murmeln zu einem Chor, bis Dutzende Stimmen den Raum erfüllten. Einige Männer hoben die Arme, andere pressten zitternde Hände an ihr Gesicht. Ein kollektiver Schrei begleitete die Worte, Schmerz und Hoffnung verschmolzen zu einem einzigen Ausdruck. Für viele war es das erste Mal, dass sie sich erlaubten zu glauben, dass das Leben nach dem Holocaust weitergehen konnte .

Die symbolische Kraft dieses Gebets kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Für die Juden von Buchenwald bedeutete es die Rückkehr zu einer Tradition, die die Nazis auszulöschen suchten. Für andere – politische Gefangene, Katholiken, Protestanten, ja sogar Atheisten – war es die Erkenntnis von etwas Größerem als Verzweiflung, ein Bekenntnis, dass der menschliche Geist nicht erloschen war. Religion war in den Lagern gefährlich gewesen. Gottesdienste waren verboten, Rituale bestraft und heilige Schriften beschlagnahmt. Doch selbst in diesen Jahren des Verbots hatten Gefangene im Geheimen geflüstert, Psalmen auswendig rezitiert oder Menoras und provisorische Kreuze aus Holzstücken gebaut. Das Gebet der Befreiung jedoch war anders. Es wurde nicht geflüstert. Es wurde nicht versteckt. Es war laut genug, um im ganzen Lager gehört zu werden und die Stille des Todes zu übertönen.

Die Befreiung von Buchenwald markierte einen Wendepunkt im Gedenken an den Holocaust. Anders als Auschwitz gab es in Buchenwald keine Gaskammern. Der Schrecken des Lagers lag in Zwangsarbeit, medizinischen Experimenten, Hunger und Hinrichtungen. Als amerikanische Truppen eintrafen, fanden sie unter den Überlebenden auch Kinder: junge Männer, die ins Lager geschmuggelt worden waren, darunter der junge Elie Wiesel, der später zu einer der weltweit einflussreichsten Stimmen im Kampf gegen den Holocaust werden sollte. Für diese Kinder bot das Gebet etwas, das über Worte hinausging: Es war der Beweis, dass es eine Zukunft gab, dass sie mit ihrem Überleben nicht allein waren und dass aus den Trümmern eine Gemeinschaft wiederaufgebaut werden konnte.

Die alliierten Soldaten, die Buchenwald betraten, waren entsetzt. General Dwight D. Eisenhower beschrieb die Lager später als unvorstellbar und drängte auf Dokumentation, damit zukünftige Generationen sie niemals leugnen konnten. Fotografien aus Buchenwald zeigen abgemagerte Gestalten, Leichenberge und die gequälten Augen derer, die das Unerträgliche erduldet hatten. Doch dieselben Kameras fingen auch Momente der Widerstandskraft ein: Männer, die beisammenstanden, die Hände erhoben, die Augen zum Gebet geschlossen. Diese Bilder zeugen bis heute davon, dass Befreiung nicht nur ein physischer, sondern auch ein spiritueller Akt war.

Das erste Gebet in Buchenwald offenbart auch etwas Tiefgründiges über die Rolle des Glaubens beim Überleben. Nicht alle Überlebenden bezeichneten sich vor dem Krieg als religiös, und viele stellten angesichts der Gräueltaten die Existenz – oder Abwesenheit – Gottes in Frage. Doch das Gebet um Befreiung war nicht nur theologischer Natur. Es ging darum, die eigene Stimme wiederzuerlangen. Es ging darum, die eigene Identität zu bekräftigen, nachdem man jahrelang nur noch mit auf die Arme tätowierten Nummern gesehen worden war. Es ging darum, der Toten zu gedenken und sich zu verpflichten, für sie zu leben.

Später erinnerten sich die Überlebenden mit gemischten Gefühlen an dieses Gebet. Für manche war es eine heilige Erinnerung, ein Zeichen dafür, dass selbst inmitten der Verwüstung die Tradition überlebt hatte. Für andere war es eine schmerzhafte Mahnung an einen Glauben, der aufs Äußerste geprüft worden war. Elie Wiesel selbst rang mit Gottes Schweigen in Auschwitz und Buchenwald und schrieb, er könne die Flammen, die die Kinder verzehrten, und die unerhörten Gebete nie vergessen. Doch auch er erkannte die Kraft des Zusammenhalts in der Gemeinschaft, die Stärke, die aus den gemeinsam erhobenen Stimmen im Angesicht der Verzweiflung schöpfte.

Wenn Besucher heute die Gedenkstätte Buchenwald auf dem Ettersberg besuchen , sehen sie einen völlig veränderten Ort. Die Baracken sind verschwunden, an ihrer Stelle erstrecken sich offene Felder und Denkmäler. Ein Glockenturm erinnert an die Opfer des Lagers. Im Museum bewahren Fotografien und Artefakte die Erinnerung an das Leid, aber auch an das Überleben. Zu den hervorgehobenen Geschichten gehören die der geretteten Kinder, der geheimen Widerstandsbewegungen im Lager und des ersten Gebets nach der Befreiung. Für Pädagogen, Führer und Familien, die die Gedenkstätte besuchen, wird dieses Gebet zu einer Brücke des Verständnisses: nicht nur dessen, was verloren ging, sondern auch dessen, was überlebt hat.

Der Holocaust zählt zu den meistdiskutierten Tragödien der Geschichte, doch erst die persönlichen Schicksale verleihen ihm Tiefe. Das erste Gebet in Buchenwald wurde weder in Militärberichten noch in offiziellen Dokumenten festgehalten; es wurde von den Überlebenden selbst in Erinnerung behalten. Es verkörpert die tief empfundene Wahrheit der Befreiung: den Augenblick, als die Stille der Stimme wich, als die Verzweiflung, sei es auch nur kurz, der Hoffnung.

Die Lehre dieses Gebets ist universell. Bei jedem Völkermord, bei jedem Versuch, ein Volk oder eine Kultur auszulöschen, kommt der Moment, in dem die Überlebenden ihre Identität zurückgewinnen. Ob durch Gebet, Gesang oder Ritual – sie erklären, dass Zerstörung nicht das letzte Wort ist. In Buchenwald, 1945, nahm diese Erklärung die Form einer zitternden Stimme an, die mit jedem Wort an Kraft gewann.

Fast achtzig Jahre später hallt das erste Gebet noch immer nach. Es mahnt uns, nicht nur die Schrecken der nationalsozialistischen Konzentrationslager zu erinnern , sondern auch die Widerstandskraft derer, die ihnen entkamen. Es fordert uns auf, Hass in all seinen Formen zu bekämpfen, angesichts von Ungerechtigkeit nicht zu schweigen und das Andenken der Opfer zu ehren, indem wir die Würde der Lebenden wahren.

Die Überlebenden von Buchenwald bauten sich schließlich ein neues Leben auf. Viele wanderten aus, einige in die Vereinigten Staaten, andere nach Israel oder in verschiedene Teile Europas. Sie trugen Narben mit sich – körperliche, seelische und geistige –, aber auch die Erinnerung an jenen Apriltag im Jahr 1945, als das Gebet wieder auf ihren Lippen lag. Für ihre Kinder und Enkel wurde die Geschichte des ersten Gebets Teil des Familienerbes, eine Mahnung, dass Überleben nicht nur bedeutete, dem Tod zu entkommen, sondern auch die Menschlichkeit zurückzugewinnen.

Die Geschichte konzentriert sich oft auf das Ausmaß der Zerstörung, auf unfassbare Zahlen. Doch manchmal verdichtet sich die Geschichte in einem einzigen Augenblick: in zum Gebet erhobenen Händen, in Worten, die geflüstert und nach Jahren zum ersten Mal wieder laut ausgesprochen werden. Das erste Gebet in Buchenwald war ein solcher Augenblick. Es war nicht von großem Ausmaß, aber von unendlicher Bedeutung.

Und solange man sich daran erinnert, spricht dieses Gebet weiter.

Es erzählt von Leid, aber auch vom Überleben.

Es erzählt vom Tod, aber auch vom Leben.

Es erzählt von Stille, aber auch vom Gesang.

Vor allem aber zeugt es vom unvergänglichen menschlichen Geist, der sich weigert, ausgelöscht zu werden.

Hinweis: Einige Inhalte wurden mithilfe von Tools für künstliche Intelligenz (ChatGPT) erstellt und vom Autor aus kreativen Gründen und zur historischen Veranschaulichung bearbeitet.