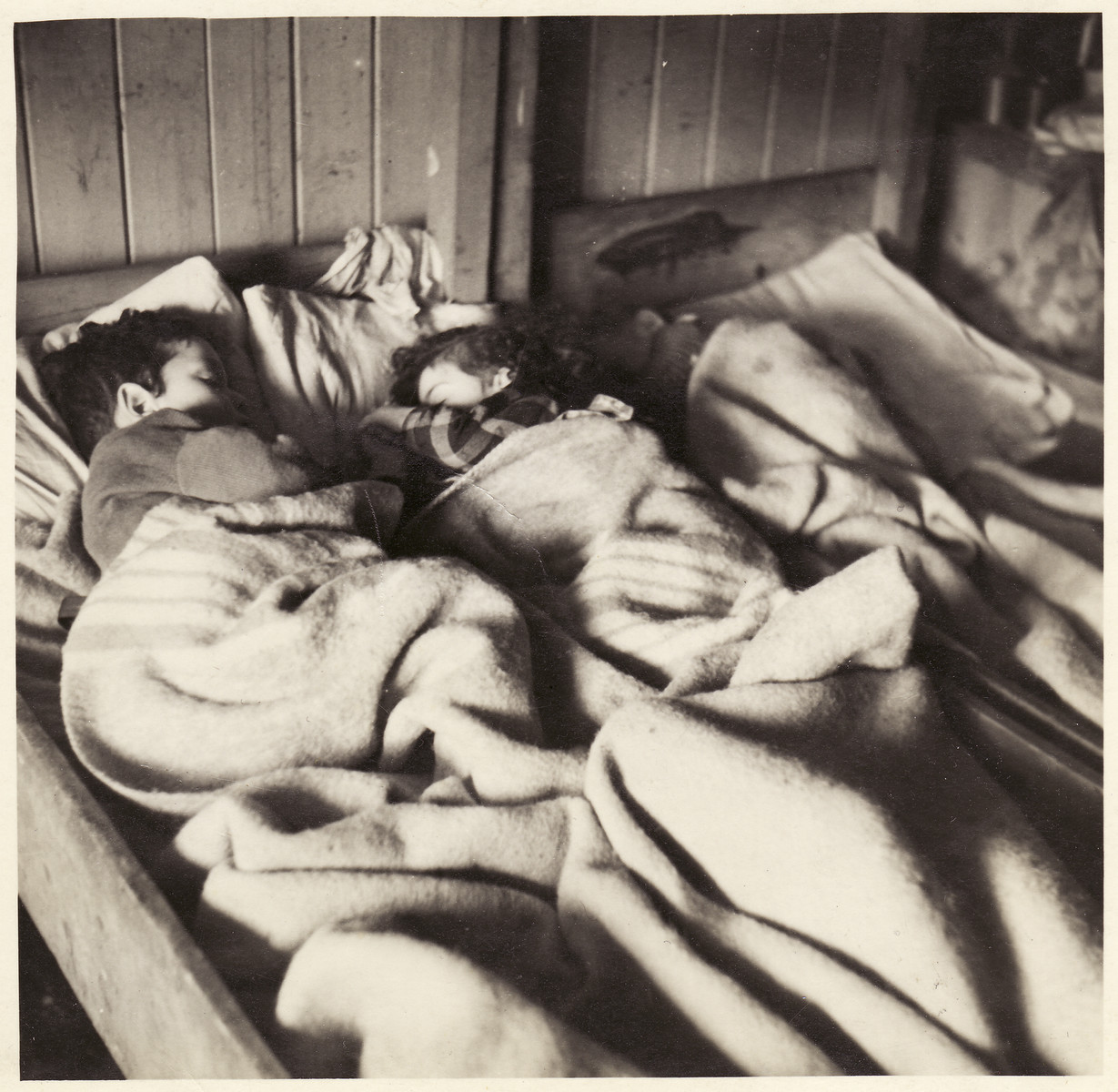

Coperta condivisa – Bergen-Belsen, 1945

La primavera del 1945 a Bergen-Belsen non portò la liberazione immediata che potremmo immaginare oggi. Sebbene le forze alleate aprissero i cancelli del campo e fermassero la macchina della morte, fame, malattie e freddo regnavano ancora nelle baracche. Di notte, quando l’oscurità avvolgeva il paesaggio devastato dalla sofferenza, i prigionieri dovevano lottare per ogni respiro, per ogni raggio di speranza. Fu allora che nacque la storia di una singola coperta strappata, una storia che rimarrà per sempre un simbolo dell’umanità nell’inferno dell’Olocausto.

Il campo di concentramento di Bergen-Belsen, situato in Bassa Sassonia, non era originariamente concepito come luogo di sterminio di massa. Tuttavia, con il progredire della guerra e la crescente brutalità delle politiche naziste, divenne uno dei luoghi più orribili sulla mappa d’Europa. Nella primavera del 1945, poco prima della liberazione, oltre 60.000 persone furono detenute nelle baracche, la maggior parte delle quali era estremamente emaciata, malata e senza speranza. Tifo, dissenteria e fame continuarono a farsi sentire anche dopo l’arrivo degli inglesi. Il mondo non aveva ancora assistito a uno spettacolo orribile che non sarà mai cancellato dalla memoria: mucchi di cadaveri, persone con gli occhi vuoti e bambini che non ricordavano più il sapore del pane.

In questo paesaggio oscuro, dove ogni giorno sembrava una lotta contro un destino inevitabile, emerse un singolo gesto, a ricordarci che anche di fronte all’orrore più grande, esiste qualcosa di più forte della paura: la solidarietà. La storia della “coperta comune” iniziò con un uomo di cui non conosceremo mai il nome. Era uno dei sopravvissuti, emaciato e tremante, che inciampò in una coperta di lana strappata abbandonata nel fango accanto a una baracca. In quelle condizioni, un simile tesoro avrebbe potuto rappresentare la salvezza per una notte. Chiunque avrebbe potuto appropriarsene, avvolgersene e cercare di sopravvivere. Ma quest’uomo agì diversamente.

Invece di tenere la coperta per sé, la raccolse e la stese sui tre prigionieri sdraiati accanto a lui. Anche loro erano in punto di morte, troppo deboli per alzarsi dalle loro cuccette. L’uomo li coprì tutti insieme, poi si infilò lui stesso sotto il tessuto lacero. La coperta era troppo piccola per riscaldare i quattro corpi emaciati, pieni di buchi e di umidità. Eppure divenne molto più di un semplice scudo contro il freddo. Era il segno che anche a Bergen-Belsen si poteva trovare un brandello di umanità, la stessa umanità che i nazisti avevano cercato di distruggere.

Quella notte non dormirono in pace. Tremavano, tossivano e si sussurravano parole di incoraggiamento, appena udibili nell’oscurità. Ma sopravvissero. E questo perché un uomo capì che la forza non risiede nella sopravvivenza individuale, ma nella comunità.

L’Olocausto ha lasciato dietro di sé innumerevoli storie di crudeltà, ma anche momenti in cui il cuore umano ha trionfato sulla logica dell’odio. La storia della coperta condivisa testimonia che la solidarietà poteva diventare un’arma più potente della fame e del freddo. Oggi, mentre commemoriamo le vittime del campo di Bergen-Belsen, vale la pena ricordare che queste persone non erano semplici numeri nei registri nazisti. Erano figli, figlie, genitori e amici. Erano esseri capaci di amore e sacrificio, anche nell’ora della prova più grande.

I soldati britannici che entrarono nel campo il 15 aprile 1945 ricordarono in seguito che non avrebbero mai dimenticato la vista delle baracche piene di prigionieri emaciati. Un ufficiale osservò che al momento della liberazione “la gente non esultò, non gridò. Si limitarono a fissare il vuoto, come se ancora non credessero che l’incubo potesse finire”. Fu in quei giorni che si condivise ciò che era più prezioso: non il pane, perché ce n’era troppo poco, non le medicine, perché c’era sempre carenza, ma il calore di un altro essere umano.

Il simbolismo della coperta strappata si estende ben oltre un singolo campo e un singolo momento storico. È una metafora della solidarietà umana, che è riuscita a resistere anche dove tutto sembrava destinato ad essere annientato. In un mondo in cui le persone venivano private della loro dignità, dei loro nomi e ridotte a numeri anonimi, il gesto di condividere una coperta era un atto di resistenza contro l’intero sistema. Perché il nazismo cercava di distruggere non solo i corpi ma anche i legami interpersonali, e ogni atto di compassione diventava la prova che l’umanità è più forte dell’ideologia dell’odio.

È impossibile raccontare questa storia senza ricordare l’immensa sofferenza che i campi di concentramento hanno dovuto sopportare. Bergen-Belsen è diventato un simbolo dell’Olocausto non solo perché vi morirono decine di migliaia di persone, tra cui la famosa diarista Anna Frank, ma anche perché le immagini della sua liberazione fecero il giro del mondo. I cameraman britannici catturarono le pile di cadaveri, gli sguardi dei morti e i drammatici tentativi di salvare i sopravvissuti. Queste registrazioni rimangono ancora oggi tra le prove più evidenti dei crimini nazisti.

Ma ciò che spesso si perde nel grande schema della storia sono i piccoli momenti, come quella coperta. Ecco perché la storia di quella coperta condivisa non è solo un aneddoto. Fa parte della nostra memoria collettiva, parte della storia di come le persone siano riuscite a rimanere umane nonostante tutto ciò che le circondava gli togliesse quell’opportunità.

Oggi, quando parliamo dell’Olocausto, diciamo spesso che dobbiamo ricordare affinché qualcosa del genere non accada mai più. Ma la memoria non è fatta solo di numeri e date. È anche la storia di gesti individuali che ci ricordano cosa significa essere umani. In un mondo saturo di sofferenza, condividere una coperta strappata era come accendere una piccola candela nell’oscurità. E anche se quella candela non ha dissipato tutta l’oscurità, ha dato speranza a chi ne aveva più bisogno.

La storia di Bergen-Belsen e della coperta condivisa offre una lezione anche a noi oggi. In tempi di crisi, guerra e migrazione, è facile dimenticare che la solidarietà non richiede ricchezza o grandi risorse. Basta semplicemente condividere ciò che si ha – un sorriso, una parola, un po’ di tempo – e allora anche la “coperta” più logora può scaldare più di un cuore.

Questa storia si inserisce in una lunga tradizione di testimonianze di sopravvissuti, che spesso sottolineavano come la sopravvivenza fosse determinata non solo dalla forza fisica o dal caso, ma anche dal sostegno degli altri. Nei campi di concentramento, gesti di solidarietà – condividere una fetta di pane, sostenere qualcuno che lavorava oltre le proprie forze o semplicemente coprire più persone con una coperta – erano atti di resistenza a un sistema basato sulla disumanizzazione.

Oggi, quando visitiamo luoghi della memoria come Bergen-Belsen, restiamo in silenzio, ammirando i cimiteri di fosse comuni. Ma oltre al dolore e al lutto, dovremmo anche riflettere su ciò che è sopravvissuto. E ciò che è sopravvissuto è proprio la memoria di coloro che, di fronte all’Olocausto, sono riusciti a conservare la propria umanità.

Che la storia della coperta condivisa ci ricordi che anche nei momenti più bui si può trovare la luce. Che nel freddo e nella fame si può trovare un barlume di calore se condividiamo ciò che abbiamo. E che ricordare quei giorni è nostro dovere, perché solo così possiamo costruire un mondo in cui solidarietà e compassione siano più forti dell’odio.

Nota: alcuni contenuti sono stati generati utilizzando strumenti di intelligenza artificiale (ChatGPT) e modificati dall’autore per motivi creativi e per adattarli a scopi di illustrazione storica.