Auschwitz-Schal: Ein Stoff der Erinnerung

Im eisigen Morgengrauen des 27. Januar 1945 öffneten sich endlich die Tore von Auschwitz. Ein Winterwind fegte durch die Baracken und brachte eine seltsame Stille mit sich: die Stille eines Endes, oder vielleicht eines Neubeginns. Die Überlebenden, geblendet vom Schein der Freiheit, gingen langsam, noch gefangen in ihren Gesten, ihren Ängsten und ihren Erinnerungen.

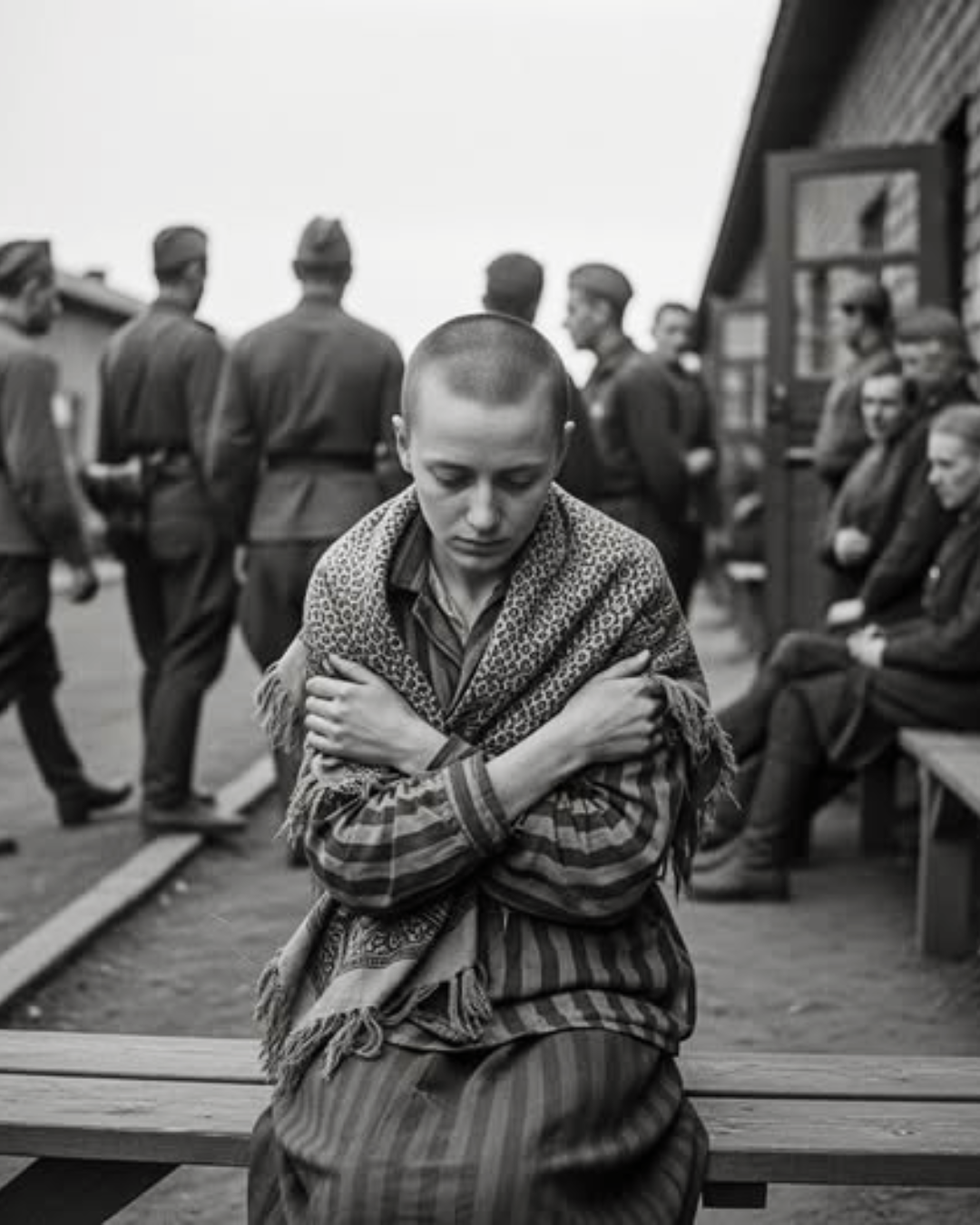

Unter ihnen eine junge Frau mit kahlgeschorenem Kopf, den Blick gesenkt, die einen zerfetzten alten Schal umklammerte. Dieses Stück Stoff, abgenutzt, getränkt von Tränen und Schnee, war alles, was von ihrem früheren Leben übrig geblieben war. Und vielleicht war es dies, mehr als die Freiheit selbst, das ihr das Überleben ermöglichte.

Ihr Name war Léa , so erinnerte sie sich zumindest. Die Jahre im Lager hatten selbst den Klang ihres Namens ausgelöscht. Doch jedes Mal, wenn ihre Finger den Schal berührten, kehrte die Stimme ihrer Mutter zurück. Sie erinnerte sich an den Tag, als sie ihn erhalten hatte, einen Aprilmorgen vor der Deportation: ein schlichtes Stück Wolle, bestickt mit hellen Fäden, um ihren Hals gebunden. Ihre Mutter hatte ihr zugeflüstert:

„Hier, mein Schatz. Du wirst warm sein.“

Niemand ahnte, dass dieser Schal zum Symbol des Überlebens werden würde, ein Faden der Liebe inmitten von Kälte und Tod.

Während der endlosen Tage der Zwangsarbeit verbarg Léa ihren Schal unter ihrer gestreiften Jacke, quer über der Brust. Sie besaß nichts mehr: keinen Ring, kein Foto, keinen Namen, der auf ihre Kleidung gestickt war. Doch dieses Stück Stoff trug noch immer einen Duft in sich: den Duft von Zuhause, von warmem Brot, von den Armen ihrer Mutter. An einem Ort, an dem alles darauf ausgerichtet war, die Menschlichkeit auszulöschen, wurde der Schal zu ihrem stillen Widerstand.

Während die anderen Gefangenen die Augen schlossen, um zu vergessen, schloss Léa ihre, um sich zu erinnern.

Die Wachen schrien, die Hunde bellten, Schnee fiel auf die Blechdächer. Jeder Tag glich dem vorherigen: ein endloser Kreislauf, in dem mehr Tote als Lebende gezählt wurden. Doch nachts, unter dem feuchten Stroh seiner Hütte, berührte er seinen Schal und murmelte leise Gebete. Es war seine Art zu sagen: Ich bin noch da .

Und durch diese unmerkliche Geste lebte er weiter.

Als die Befreiung kam, war Léa sprachlos. Wie sollte man jemandem, der nur Angst gekannt hatte, von Freiheit sprechen? Wie konnte man von Wiedergeburt reden, während man einen Ort verließ, an dem der Tod allgegenwärtig war?

Die fassungslosen sowjetischen Soldaten blickten auf die zerlumpten Gestalten, ohne ein Lächeln zu zeigen. Léa saß auf einer Bank vor der Baracke, einen Schal eng um ihre schmalen Schultern geschlungen. Sie zitterte, nicht vor Kälte, sondern vor dem Schwindel, noch am Leben zu sein. Andere Überlebende sprachen leise, schwankend zwischen Freude und Schuld. Viele fragten sich: Warum ich? Warum habe ich überlebt, während so viele andere zurückblieben?

Doch Léa schwieg. Sie strich schweigend über ihren Schal. Sie wusste, dass dieses Stück Wolle ihre Stimme sein würde, wenn sie nicht mehr die Kraft zum Sprechen hätte.

Die folgenden Tage glichen einem zerplatzten Traum, einer Kette von Wendungen. Sie wurden in ein provisorisches Krankenhaus gebracht, wo Ärzte versuchten, ihren abgemagerten Körpern neues Leben einzuhauchen. Léa trug ihren Schal stets nah bei sich und weigerte sich, ihn waschen oder wegwerfen zu lassen. Eines Tages fragte sie ein neugieriger Soldat:

„Warum behalten Sie ihn, Fräulein? Er ist doch ganz zerfetzt.“

Freundlich antwortete sie:

„Weil auch dieser überlebt hat.“

Der Soldat verstummte. Ihm wurde bewusst, dass dieser Stoff eine Geschichte in sich barg, die keine Worte ersetzen konnten. In einer Welt, in der Namen, Gesichter und Gebete verbrannt wurden, wurde dieser Schal zum Beweis der Existenz. Ein unzerstörbares Zeichen.

Mit der Zeit verteilten sich die Überlebenden von Auschwitz über ganz Europa. Einige kehrten in ihre Heimat zurück, andere blieben obdachlos. Léa irrte wochenlang umher, auf der Suche nach einem Dorf, das es nicht mehr gab. Wo einst ihr Zuhause gestanden hatte, war nur noch ein Feld und Asche. Sie setzte sich an den Straßenrand, holte ihren Schal aus der Tasche und legte ihn auf ihren Schoß.

Er war nicht länger nur ein Kleidungsstück. Er war ein Grab, ein Band, ein Versprechen.

Er schloss die Augen und sah seine Mutter wieder, ihre Hände, ihr Lächeln. Die Erinnerung war so lebendig, dass er sich nicht traute, sie zu berühren. In diesem Moment der Stille begriff er, dass Erinnerungen keine Mauern brauchen. Sie leben in Gegenständen, Gesten, Blicken. Und manchmal in einem einfachen Stück Stoff.

Jahre vergingen. Léa blieb in Frankreich, in einer kleinen Stadt im Osten. Sie sprach fast nie über das Lager, außer einmal mit einem Journalisten, der über die Befreiung von Auschwitz berichtete . Er wollte Zahlen, Fakten, Daten. Sie zeigte ihm einen Schal, sorgfältig gefaltet in einer Holzkiste.

„Das ist meine Wahrheit“, sagte sie. „Dieser Schal erzählt die Geschichte einer Mutter, die ihre Tochter beschützen wollte, und einer Tochter, die sich weigerte zu vergessen.“

Der Journalist schwieg. In diesem kleinen Quadrat aus abgenutzter Wolle sah er plötzlich alles, was Bücher nicht vermitteln konnten: Angst, Zärtlichkeit, Überlebenswillen, Menschlichkeit. Er begriff, dass Erinnerung nicht auf steinerne Denkmäler beschränkt ist, sondern auf jene kleinen Dinge, die die Last der Welt tragen.

Heute ruht Léas Schal im Gedenkmuseum hinter einer unauffälligen Glasvitrine. Besucher verweilen, um die Inschrift zu lesen: „ Schal einer Auschwitz-Überlebenden, 1945“ . Nur wenige wissen, dass dieses schlichte Kleidungsstück den Zweiten Weltkrieg überstanden hat, verborgen unter einer gestreiften Jacke, an ein Herz gepresst, das zwischen Leben und Tod schlug.

Doch diejenigen, die bleiben, sehen mehr als nur ein Stück Stoff: Sie spüren die Wärme einer Liebe, die der Barbarei trotzte.

Und genau darin liegt die Kraft dieser wahren Geschichte: In einer Welt, in der Hass alles auszulöschen suchte, hielt eine Frau das Symbol der Liebe am Leben.

Ein Schal: zerbrechlich, zerfetzt und doch unzerstörbar.

Historiker argumentieren oft, die Befreiung von Auschwitz habe das Ende des Albtraums markiert. Doch für die Überlebenden war sie vor allem der Beginn eines langen Kampfes gegen das Vergessen. Jeder trug eine Spur, ein Fragment seines Lebens bei sich, das bewahrt werden musste. Manche hatten Briefe, andere ein Foto, einen Ring, eine Brosche … Léa hatte ihren Schal.

Und dieser Schal allein barg alles: Angst, Glauben, Widerstand, Menschlichkeit.

Deshalb spricht es noch immer. Jedem Besucher flüstert es zu:

Erinnere dich.

Erinnere dich daran, dass einst in einer Welt der Dunkelheit ein einfaches Stück Wolle dem Vergessen trotzte.

Hinweis: Einige Inhalte wurden mithilfe von KI-Tools (ChatGPT) generiert und vom Autor aus kreativen Gründen und zur Veranschaulichung historischer Ereignisse bearbeitet.