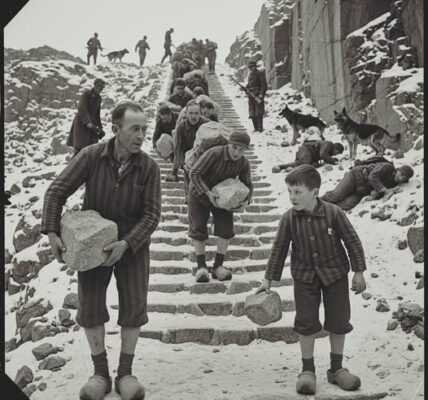

Les bottes trop grandes – L’enfant de Bergen‑Belsen

Lorsque les premiers vivres arrivèrent à Bergen-Belsen après la libération, le silence du camp fut rompu par des bruits oubliés : le claquement des seaux, le froissement des couvertures neuves, le pas lourd des soldats alliés. Tout semblait irréel. Après des mois — des années — d’une survie sans visage, la vie revenait sous la forme de gestes simples : manger, se laver, respirer sans peur. Mais la vraie résurrection, elle, se lisait dans les yeux d’un enfant.

Il avait dix ans à peine. Ses vêtements pendaient sur son corps frêle comme des ombres d’un passé trop lourd. On lui donna une paire de bottes britanniques, immenses, presque grotesques sur ses petits pieds. Les soldats s’échangèrent un regard, mi-amusé, mi-ému. Pourtant, le garçon ne montra ni gêne ni tristesse. Il glissa ses pieds dans ces bottes trop grandes, les bourra de paille, et marcha droit devant lui. Chaque pas faisait un bruit comique, un clac-clac qui semblait rire à la face du malheur.

Ce son, si banal ailleurs, devint ici un hymne. Dans ce lieu où les cris avaient remplacé la musique, l’écho de ces bottes sonnait comme une chanson nouvelle. Certains survivants se retournèrent, intrigués, d’autres sourirent timidement. Même un soldat britannique, figé d’habitude dans la gravité de la tâche, ne put s’empêcher de rire doucement. Il posa la main sur la barrière de bois, regarda l’enfant et lança :

— Tu finiras par les porter, ces bottes.

Le garçon leva la tête, et dans son regard, il y eut cette flamme rare qu’aucune guerre ne peut éteindre.

— J’en ai bien l’intention, répondit-il.

Cette réplique, à la fois naïve et fière, traversa le camp comme une étincelle. Les bottes, trop grandes, devinrent un symbole. Elles étaient plus qu’un vêtement : elles étaient un horizon. Dans chaque pas maladroit, il y avait la promesse d’un futur, l’affirmation qu’on peut encore avancer, même dans les chaussures d’un autre, même sur un sol jonché de souvenirs douloureux.

Le camp fut libéré par les forces britanniques le 15 avril 1945. Ils découvrirent environ 60 000 prisonniers, majoritairement malades et affamés, et des milliers de cadavres non ensevelis. Cette scène horrible – des corps alignés comme des tas de bois, des survivants au bord de l’effondrement – fut l’un des premiers véritables réveils de l’opinion mondiale face à l’horreur de la Shoah.

Mais revenons à cet instant précis : l’enfant aux bottes trop grandes. Pourquoi cette image nous saisit-elle ? Parce qu’elle concentre ce que la guerre a cherché à effacer : l’enfance, la dignité, l’espérance. Il ne s’agit pas de « simplement survivre », mais de « recommencer à marcher ». Les bottes ne lui allaient pas — trop grandes — mais il les portait. Et dans ce geste se lisait une vérité profonde : la résilience est aussi dans le défaut, dans le trop grand, dans le décalage.

Imaginez : des semaines de privation, de peur, de corps qui se réduisaient à l’ombre d’eux-mêmes. Le camp de Bergen-Belsen était devenu un abîme d’humanité perdue. Et à cet abîme, un garçon répondait par un bruit, un clac-clac de bottes, qui dis-: « je suis encore là ». Il n’était pas seulement un survivant, il était un acteur du futur. Il montrait que marcher ne suffit pas, il fallait marcher avec ce qu’on avait, avec ce qui ne correspondait pas encore, mais qui promettait de correspondre.

Un soldat l’avait encouragé : Tu finiras par les porter. Il ne s’agissait pas d’une simple phrase de consolation. C’était une prophétie. Et le garçon répondit : J’en ai bien l’intention. Ce dialogue, simple et pur, devint la trame d’un récit beaucoup plus vaste : celui de la reconstruction, de la mémoire, de la vie qui renaît.

La libération de Bergen-Belsen ne fut pas la fin du drame. Au contraire, c’était le début d’un autre combat : celui de la guérison, de la reconstruction, de la dignité retrouvée. Les soldats britanniques durent immédiatement organiser l’enterrement des morts, contenir des épidémies de typhus, rétablir l’approvisionnement en eau et distribuer des vivres adaptés à des corps amaigris. Imperial War Museums Parmi les anciens détenus, certains ne survécurent même pas après la libération : environ 14 000 moururent dans les semaines qui suivirent, victimes de leur extrême fragilité.

Et pourtant, dans ce chaos, l’enfant avançait. Chaque pas maladroit, chaque bruit de cuir, chaque regard porté aux bottes trop longues annonçait que le monde avait changé, que la vie, malgré tout, persistait. Le symbole est double : d’un côté la fragilité — des chaussures inadaptées, un corps affaibli ; de l’autre la force — l’intention de marcher quand même, d’avancer sur un sol incertain.

Les bottes étaient encombrantes, mais elles étaient à lui, un petit morceau, pourtant significatif, d’un avenir qui semblait impossible quelques jours auparavant. Elles étaient son premier pas vers la reconquête d’un avenir qui avait un jour semblé hors d’atteinte, un avenir qui se construirait à chaque pas, aussi petit soit-il.

Cette scène, rapportée dans plusieurs récits de la libération, reste un fragment parmi les millions d’histoires de la Shoah. Mais elle possède une puissance particulière parce qu’elle est tangible, simple, humaine. Un enfant, des bottes, un sourire. Dans un moment où tout se défaisait, ce garçon montra que l’espoir ne se réclame pas haut et fort : il se chausse et marche.

Et dans cet instant, la résilience et la détermination du garçon parlaient plus fort que les mots. Il ne criait pas ; il marchait. Il ne demandait pas qu’on lui donne des bottes à sa taille ; il acceptait ce qui était offert, même imparfait, et l’adaptait à sa voix. Il ne disait pas : « Quand je serai grand je marcherai ». Il disait : « Je marche maintenant, même si ce n’est pas parfait».

Quelques jours après, les premières tentes furent montées, les vivres distribués, les soins organisés. Le camp commençait à respirer autrement. Mais ce garçon, dans ses bottes, continuait de marcher. Chaque son de cuir résonnait dans la cour boueuse comme un défi à l’oubli. Le passé avait essayé de l’effacer, la guerre avait essayé de le faire disparaître, mais il avançait.

Peut-être n’a-t-il jamais su à quel point son geste comptait. Peut-être qu’en marchant, il ne cherchait rien d’autre que : « sentir mes pieds bouger, sentir que je suis encore vivant ». Pourtant, des décennies plus tard, quand on évoque la libération du camp, certains anciens soldats se souviennent de lui comme d’un rayon de soleil dans un ciel de cendres.

Les bottes étaient trop grandes, oui. Mais c’est dans cette disproportion que résidait toute la beauté du moment : l’enfant, minuscule face à l’immensité de la douleur, avançait quand même. Chaque pas maladroit sur la boue du camp était une victoire sur l’effondrement, une déclaration muette que la guerre n’aurait pas le dernier mot.

Et si ces bottes étaient trop grandes, c’était peut-être parce qu’elles étaient taillées pour l’avenir — pour l’homme qu’il deviendrait un jour.

Un homme qui marcherait non plus sur la terre des camps, mais sur celle de la liberté retrouvée.

Remarque : certains contenus ont été générés à l’aide d’outils d’IA (ChatGPT) et édités par l’auteur pour des raisons de créativité et d’adéquation à des fins d’illustration historique.