Buchenwald 1945: Der Mann, der seinen Freund in die Freiheit führte

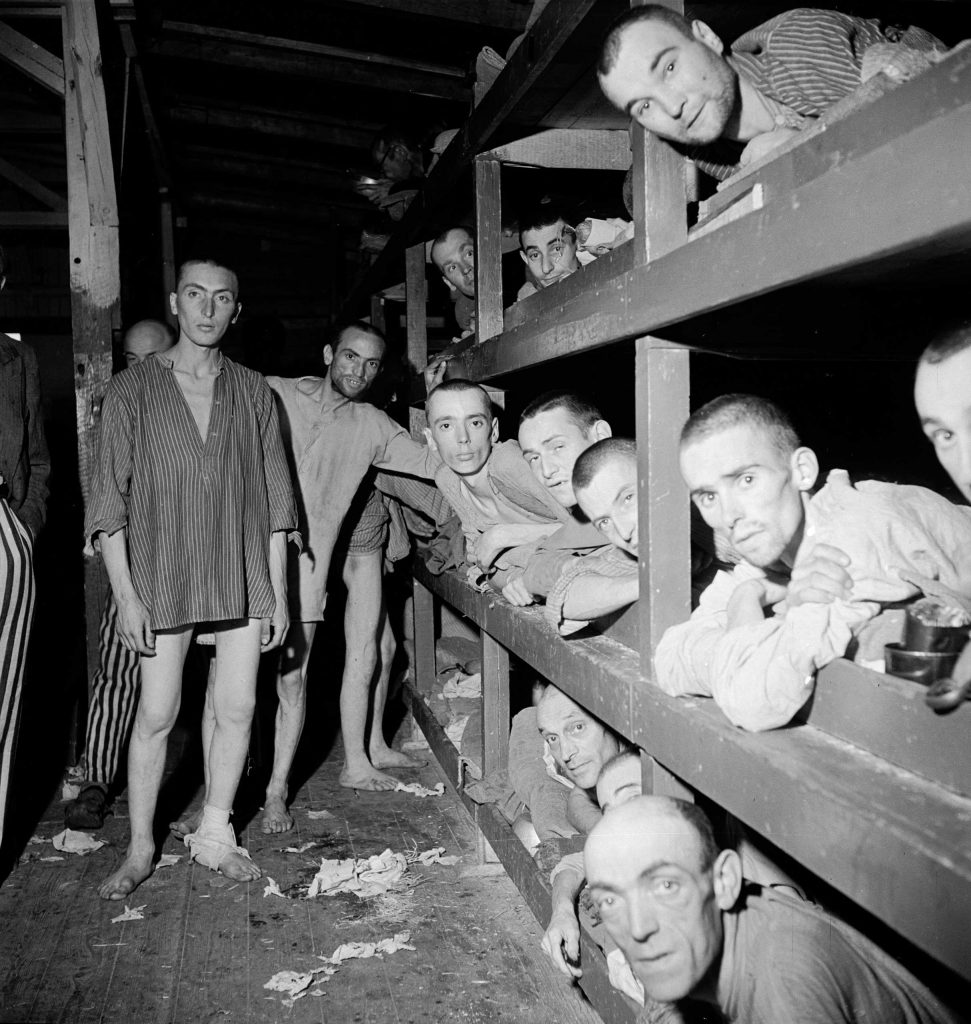

April 1945. Die Tore von Buchenwald, einem Lager auf einem bewaldeten Hügel bei Weimar, öffneten sich endlich für die amerikanischen Befreier. Der Aprilwind trug einen schweren Geruch mit sich, eine Mischung aus Asche, Krankheit und Stille. An diesem Ort, an dem der Tod allgegenwärtig war, brannte sich ein bewegender Anblick in das Gedächtnis der Augenzeugen ein: ein erschöpfter Häftling, eine fast leblose Gestalt, der seinen gebrochenen Körper beugte, um einen noch schwächeren Kameraden auf seine Schultern zu heben. Jeder Schritt auf die offenen Tore zu schien die Gesetze der Schwerkraft außer Kraft zu setzen. Doch die Frage war bereits aufgekommen: Wie konnte ein Mann ohne Kraft die Kraft finden, einen anderen zu tragen?

Überlebende berichten, wie die Verzweiflung in Buchenwald in jedem Stein, in jeder Baracke Wurzeln schlug. Doch diese Geste der Brüderlichkeit, so einfach wie unmöglich, wurde zu einem Akt des äußersten Widerstands. Jemanden mitzunehmen bedeutete, sich der Welt der Folterer nicht zu ergeben. Dieser Gefangene, dessen Name im Staub der Archive verblasst, wusste aus einer unsichtbaren Quelle zu schöpfen: Freundschaft, Treue, jene Flamme, die die SS nicht auslöschen konnte. Aber warum fand gerade dieser Mann, unter Tausenden anderen, diese Kraft in sich? War es ein vor langer Zeit gegebenes Versprechen, ein hinter Stacheldraht geflüsterter Schwur, das Echo eines Geheimnisses zweier Kameraden?

Militärangehörige, die an die Brutalität des Krieges gewöhnt waren, waren von diesem Bild einen Moment lang wie gebannt. Als sie die Lagertore betraten, gewohnt an den Lärm der Waffen, begegnete ihnen eine Stille, die ohrenbetäubender war als jede Schlacht: die Stille zweier Überlebender, die, von einem getragen, langsam vorwärtskamen. Fotos, die diesen Augenblick verewigten, machten schnell die Runde, wurden von der Presse aufgegriffen und erschütterten das Gewissen der Welt. Doch das Detail hinter diesem Symbol faszinierte einige Beobachter: Der Mann mit der Waffe schien einem Freund Worte ins Ohr zu flüstern. Worte, die nie geschrieben, nie verstanden wurden, als enthielten sie ein Fragment verbotener Wahrheit.

Die Befreiung von Buchenwald war ein Aufschrei, aber auch ein Schleier der Dunkelheit. Denn hätten sich die Tore geöffnet, hätten sie einen Abgrund voller Geheimnisse offenbart, dessen Entschlüsselung Jahrzehnte der Geschichte in Anspruch nehmen würde. Man sagte, dieser Gefangene, der sich weigerte, seinen Freund im Stich zu lassen, habe mehrere Transporte überlebt, den Fall anderer miterlebt und die Erinnerung an jene in sich getragen, die diese Tore nie durchschritten hatten. Seinem Kameraden zu helfen, war vielleicht nicht nur ein Akt des Mitgefühls, sondern auch ein symbolischer Akt, um all jene zu erheben, die vermisst wurden. Doch Gerüchte machten die Runde: Dieser Freund in seinem Herzen habe eine besondere Rolle für sein Überleben gespielt, eine Rolle, über die nur wenige zu sprechen wagten.

Die Berichte der Überlebenden schwanken zwischen Klarheit und Geheimnis. Manche behaupten, dieser Mann habe nicht nur einen Leichnam, sondern auch eine Botschaft mit sich getragen, als habe er sich geweigert, die Erinnerung an seinen Gefährten in Vergessenheit geraten zu lassen. Andere erinnern sich an die Kameradschaft, die aus einem Versprechen in der Dunkelheit der Baracke entstand: „Wenn einer von uns fällt, wird der andere ihm wieder aufhelfen.“ Ein einfacher Satz, der in der unerbittlichen Welt der Lager jedoch die Bedeutung eines Kampfes gegen die Ungerechtigkeit selbst annahm. Dennoch bestätigt kein offizielles Dokument die Identität dieser beiden Männer. Als hätte die Geschichte, ob gewollt oder ungewollt, beschlossen, ein Geheimnis zu bewahren, das nur ihnen bekannt war.

Dieses Bild kursiert noch immer, eingraviert in Archiven und Ausstellungen, und wird unaufhörlich als Symbol der Menschlichkeit inmitten der Barbarei präsentiert. Doch bei genauerem Hinsehen wirft ein Detail Zweifel auf: Die Hand des Gefangenen, die seinen Freund trägt, umfasst nicht einfach dessen Arm. Sie scheint etwas zu verbergen, eine diskrete, fast unsichtbare Geste, als würde er einen kleinen Gegenstand durch den gerippten Stoff schieben. War es ein Zeichen? Ein Talisman? Ein Fragment einer längst vergangenen Welt, die er nicht hinter sich lassen wollte? Dieses Detail bleibt eines der verstörendsten Rätsel der Fotografie.

Diese Geschichte ist alles andere als abgeschlossen; sie lebt in Erinnerungen, Museen und den Geschichtsbüchern fort. Die Befreiung von Buchenwald war nicht bloß ein militärischer Sieg: Sie offenbarte eine tiefere Wahrheit: dass die Würde des Menschen selbst dann bestehen kann, wenn alle Widrigkeiten sie auszulöschen drohen. Dieser Gefangene, der einen Freund mit sich trug, erinnerte die Welt daran, dass Solidarität eine stärkere Waffe ist als Hass. Doch er hinterließ auch einen Schatten, ein unausgesprochenes Versprechen, ein Geheimnis, das Historiker bis heute beschäftigt. Vielleicht liegt darin das wahre Vermächtnis dieser Szene: die Einladung, die Forschung neu zu entdecken, das Unsichtbare zu hinterfragen, zu verstehen, was die beiden Überlebenden, die gemeinsam nach Buchenwald gelangten, nie vollständig enthüllten.

Hinweis: Einige Inhalte wurden mithilfe von KI-Tools (ChatGPT) generiert und vom Autor aus kreativen Gründen und zur Veranschaulichung historischer Ereignisse bearbeitet.