Les Escaliers de la Mort – Mauthausen, février 1945

Février 1945 — Mauthausen, Autriche.

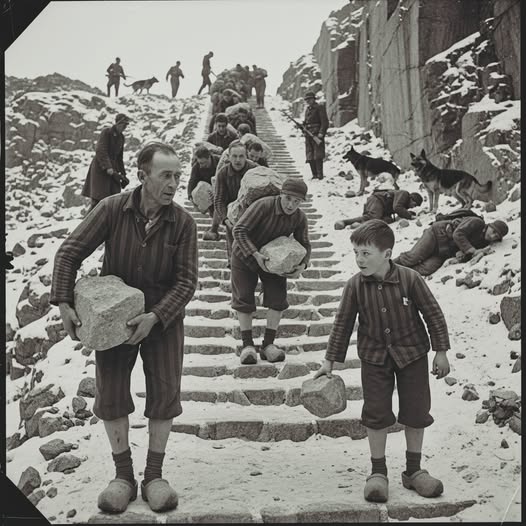

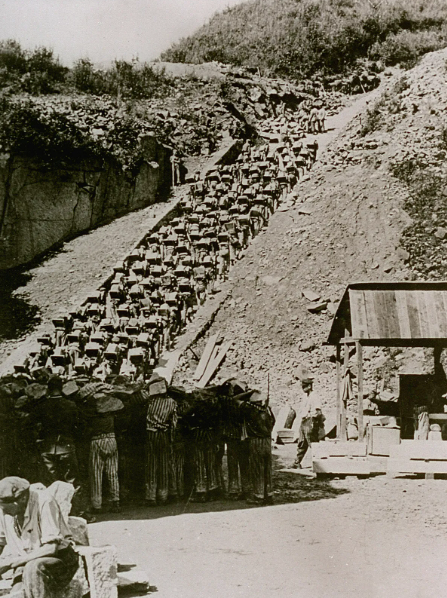

Le vent hurlait entre les rochers, sifflant à travers la carrière comme un chant de fer et de cendres. Les prisonniers montaient lentement les « Escaliers de la Mort », cent quatre-vingt-six marches taillées dans la pierre brute. Chaque pas semblait avaler une vie. Les hommes portaient sur leurs épaules des blocs de granit plus lourds que leurs corps épuisés, leurs sabots glissant sur la neige gelée.

Parmi eux, un homme nommé Viktor Bauer avançait, le souffle court, les mains sanglantes. Cela faisait des mois qu’il travaillait ici, condamné à une tâche absurde : transporter des pierres d’un bout à l’autre de la carrière, jour après jour, sous le regard impassible des gardiens allemands et le claquement sec des chiens dressés pour tuer.

Ce matin-là, la neige recouvrait le sol comme un linceul. Le silence était troublé seulement par les gémissements et les aboiements. Viktor leva les yeux et aperçut un garçon, frêle, à peine plus qu’un enfant. Il portait les mêmes vêtements rayés que les adultes, mais ses bras maigres tremblaient sous le poids d’une pierre presque plus grande que lui.

Le garçon trébucha, la pierre roula, heurtant les jambes d’un autre prisonnier. Le gardien cria quelque chose en allemand, mais Viktor s’avança avant que le coup ne tombe. Il ramassa la pierre, la posa sur son épaule, et continua à grimper. Derrière lui, le garçon murmurait faiblement :

— Si je porte les siennes, peut-être que quelqu’un portera les miennes…

Viktor se retourna. Leurs regards se croisèrent. Dans les yeux du garçon, il y avait une lueur étrange — pas de peur, pas de résignation, mais une forme de foi. La foi naïve de ceux qui croient encore en l’humanité, même dans l’enfer.

Une solidarité silencieuse

Les jours suivants, Viktor chercha le garçon à chaque appel. Il le vit souvent, toujours à la même place, ramassant les pierres tombées des autres, aidant les plus faibles à se relever, murmurant ces mots qui résonnaient comme une prière :

« Si je porte les leurs, quelqu’un portera les miennes. »

Dans l’univers du camp, où la faim et la peur effaçaient tout sentiment, cette solidarité tenait du miracle. À Mauthausen, on disait que les escaliers étaient maudits — que chaque marche portait le nom invisible de ceux qui y étaient morts. Les prisonniers chutaient, les pierres roulaient sur eux, et les corps restaient parfois là, écrasés par le poids de la pierre et de la fatalité.

Mais Viktor et le garçon, lui qu’on appelait simplement le petit Samuel, devinrent une image d’espoir. Ils montaient ensemble, pierre après pierre. Parfois Viktor portait deux blocs, parfois trois, pour épargner le petit. À d’autres moments, c’était Samuel qui, malgré ses jambes tremblantes, insistait pour aider un vieillard tombé à genoux.

Les gardiens les observaient sans comprendre. L’un d’eux lança un jour, en riant :

— Ils croient encore qu’ils peuvent se sauver en s’aidant ?

Mais ils avaient tort. Ce n’était pas pour se sauver qu’ils s’aidaient. C’était pour rester humains.

L’hiver de la fin

Les semaines passaient, indistinctes. Février à Mauthausen n’avait ni ciel ni horizon, seulement le gris. Les nouvelles du front arrivaient parfois par les murmures des soldats : les Russes approchaient, les Alliés avançaient. Mais pour les prisonniers, le monde extérieur semblait appartenir à un autre siècle.

Un matin, Samuel ne vint pas. Viktor chercha partout, dans les rangs, dans la carrière, jusqu’à ce qu’il le voie étendu à l’écart, fiévreux, incapable de se lever. Il voulut s’approcher, mais un garde le repoussa violemment. Alors, en cachette, à la tombée du jour, Viktor lui apporta un morceau de pain volé à la cuisine des prisonniers. Le garçon, trop faible, ne put le manger. Il murmura simplement :

— Ne t’arrête pas, Viktor. Si tu t’arrêtes, plus personne ne portera les pierres.

Le lendemain, Samuel mourut. Son petit corps fut jeté parmi tant d’autres, sans nom, sans croix, dans la neige.

Viktor monta encore les marches ce jour-là, seul, portant deux pierres. Il ne parla à personne. Arrivé au sommet, il posa les blocs, sortit de sa poche un morceau de métal aiguisé, et grava sur une marche ces mots simples :

« S’entraider. »

Le jour de la libération

Mars passa, puis avril. Les bombardements se rapprochaient. Le 5 mai 1945, les troupes américaines atteignirent enfin le camp de concentration de Mauthausen. Les gardiens s’enfuirent. Les portes s’ouvrirent, mais peu eurent la force de sortir.

Viktor, amaigri, grelottant, marcha lentement vers la sortie. Il se retourna une dernière fois vers les escaliers. La neige avait fondu, mais les traces des pierres restaient visibles. Sur la 186ᵉ marche, l’inscription qu’il avait gravée brillait à peine sous le soleil de mai.

Un soldat américain le vit regarder et lui demanda, en anglais hésitant :

— Qu’est-ce que ça veut dire ?

Viktor répondit doucement :

— Cela veut dire qu’ici, même dans la mort, nous avons appris à rester vivants.

Une trace gravée dans la pierre

Des années plus tard, lorsque le site de Mauthausen devint un mémorial, des historiens remarquèrent cette gravure presque effacée. Personne ne savait qui l’avait faite, ni pourquoi. Certains disaient qu’elle datait d’avant la libération, d’autres pensaient qu’elle avait été ajoutée après, comme un symbole.

Mais pour ceux qui connaissaient l’histoire, elle n’était pas un symbole : elle était un témoignage. La preuve que, même dans le système le plus inhumain que l’histoire ait connu, un enfant avait su dire la phrase la plus humaine qui soit.

Aujourd’hui encore, si vous visitez le camp de Mauthausen, au sud de Linz, et que vous montez lentement les Escaliers de la Mort, vous verrez cette marche. Les lettres sont presque effacées par le temps et les pas des visiteurs, mais si vous regardez bien, vous pouvez lire :

« S’entraider. »

Leçons d’humanité dans l’enfer

L’histoire de Viktor et de Samuel n’est pas unique. Des centaines de récits semblables sommeillent dans les pierres de Mauthausen, un des camps les plus durs du régime nazi, conçu pour briser les corps et les âmes. Mais elle illustre ce que l’Holocauste ne parvint pas à détruire : la solidarité.

Les historiens décrivent Mauthausen comme un camp d’extermination par le travail. Les prisonniers — souvent des intellectuels, des résistants, des juifs, des Slaves, des Espagnols républicains — étaient condamnés à mourir d’épuisement. Leurs bourreaux pensaient que la souffrance abolirait toute compassion. Mais l’histoire prouve le contraire.

À travers les décennies, les survivants ont raconté la même chose : ce n’est pas la force physique qui sauve, c’est le lien humain, l’idée qu’on n’est pas seul.

Viktor Bauer, libéré par les Américains, a survécu à la guerre. Il a vécu en Autriche jusqu’à sa mort dans les années 1980. Dans ses carnets, retrouvés après sa disparition, on a retrouvé une phrase simple, écrite à plusieurs reprises :

« Ce que l’enfant m’a appris ce jour-là, c’est que l’humanité n’est pas un privilège. C’est un devoir. »

Mémoire et transmission

Chaque année, des milliers de visiteurs montent ces marches. Des enfants, des survivants, des historiens. Certains déposent des fleurs, d’autres des pierres. Tous ressentent le même frisson : celui d’un lieu où chaque pas pèse d’une vie.

Les Escaliers de la Mort de Mauthausen ne sont pas seulement un monument du passé. Ils sont un miroir. Ils nous rappellent que la barbarie peut renaître à chaque génération si la mémoire s’efface. Et ils nous murmurent encore, à voix basse, les mots gravés par un homme en mémoire d’un enfant :

S’entraider.

Remarque : certains contenus ont été générés à l’aide d’outils d’IA (ChatGPT) et édités par l’auteur pour des raisons de créativité et d’adéquation à des fins d’illustration historique.