Le scarpe di Bergen-Belsen: memoria silenziosa di un campo di concentramento

Quando pensiamo alla Seconda Guerra Mondiale e all’orrore dei campi di concentramento nazisti , le immagini si susseguono, impresse per sempre nella memoria collettiva: interminabili reticolati di filo spinato, torri di guardia, baracche di legno, i volti emaciati dei prigionieri vestiti di stracci. Eppure c’è un’immagine che trascende tutte le altre, un’immagine che parla senza parole: quella delle montagne di scarpe abbandonate. Ogni paio, consumato, bucato, a volte ancora segnato dalla forma del piede che lo aveva indossato, incarna una vita strappata via, una storia brutalmente interrotta. A Bergen-Belsen , il campo che divenne simbolo della barbarie nazista, queste scarpe oggi formano una testimonianza più potente di qualsiasi discorso, un grido silenzioso dal passato.

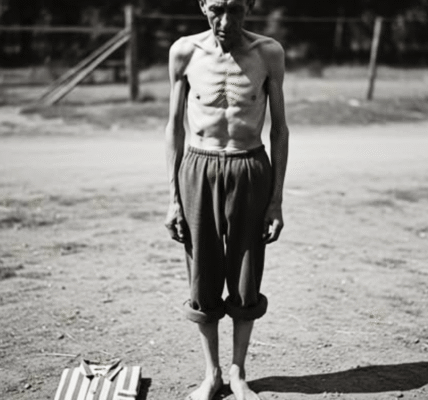

Il momento immortale in cui un sopravvissuto tocca una scarpa con la punta delle dita in mezzo a un mucchio infinito ci racconta più di mille storie. L’uomo, a piedi nudi, con lo sguardo abbassato, avanza tra le tracce tangibili degli assenti. Intorno a lui, i soldati alleati osservano, impotenti di fronte a questa scena che sfida la comprensione. Non ci sono parole sufficienti per descrivere l’abisso di dolore che emana da questo gesto: toccare una scarpa è salutare un’anima scomparsa, riconoscere l’esistenza di un essere umano cancellato dal mondo, ma la cui memoria resiste all’oblio.

Fondato nel 1940 dai nazisti, il campo di concentramento di Bergen-Belsen fu inizialmente un campo di prigionia. Divenne rapidamente un campo di transito, poi un centro di detenzione per ebrei, partigiani, oppositori politici e innumerevoli vittime del regime di Hitler. A differenza di Auschwitz-Birkenau o Treblinka, Bergen-Belsen non era un campo di sterminio con camere a gas. Ma questo non lo rese meno mortale: carestia, epidemie di tifo, scarsa igiene e violenza sistematica lo resero un luogo di lenta agonia collettiva.

Quando le truppe britanniche liberarono il campo nell’aprile del 1945, si trovarono di fronte a uno spettacolo apocalittico: migliaia di cadaveri insepolti ammucchiati e sopravvissuti ridotti a fantasmi, sull’orlo della vita o della morte. Le immagini girate a Bergen-Belsen servirono come prova schiacciante nei processi ai criminali nazisti e ebbero un profondo impatto sull’opinione pubblica.

Ma al di là dei numeri – oltre 70.000 vittime – sono gli oggetti abbandonati, le vestigia della vita quotidiana, a trasmettere al meglio la profondità della tragedia. E tra questi, le scarpe occupano un posto singolare.

Ogni scarpa trovata a Bergen-Belsen racconta una storia. Un paio di minuscole scarpe da bambino ricorda un’infanzia rubata, una risata soffocata prima ancora di crescere. Un sandalo da donna evoca una madre, una sorella, una moglie, strappata ai suoi cari. Stivaletti consumati parlano di lunghe marce forzate, della fatica insopportabile di corpi spezzati.

Queste scarpe, ammucchiate sulle montagne, sono molto più che oggetti abbandonati: incarnano una memoria collettiva, una prova materiale dell’Olocausto , impossibile da cancellare. A differenza delle parole, non possono essere negate. Sono lì, silenziose, immobili, ma più eloquenti di qualsiasi testimonianza.

I sopravvissuti che camminavano tra queste pile lo facevano con profondo rispetto. Alcuni toccavano una scarpa, come per salutare un’anima scomparsa; altri distoglievano lo sguardo, incapaci di sopportare l’accumulo tangibile della perdita. Questo gesto, filmato e fotografato, diventa una metafora della trasmissione: toccare una scarpa significa entrare in contatto con l’assente, riconoscere che la liberazione non cancella il dolore, ma piuttosto ci obbliga a portare con noi il ricordo del defunto.

La liberazione di Bergen-Belsen, come quella di altri campi di concentramento, fu una vittoria della vita sulla barbarie. Ma portò anche con sé un immenso fardello: quello della memoria. I sopravvissuti, emaciati fino all’estremo deperimento, a volte incapaci di camminare senza aiuto, sapevano di portare dentro di sé non solo la propria sopravvivenza, ma anche il ricordo di migliaia di persone che non erano state così fortunate.

Camminare a piedi nudi tra le scarpe abbandonate divenne un atto simbolico: ogni passo era un omaggio, un’affermazione silenziosa che le vittime non sarebbero state ridotte a statistiche anonime. La liberazione non era solo fisica; era anche memoriale. Andare avanti significava non dimenticare mai, inscrivendo in ogni gesto il riconoscimento di ciò che era andato perduto.

Oggi, a più di settantacinque anni dalla fine della guerra, le immagini delle pile di scarpe rimangono tra le più suggestive della storia contemporanea. Sono esposte nei musei della memoria, come lo Yad Vashem di Gerusalemme , il Memoriale dell’Olocausto di Parigi e il Museo di Auschwitz-Birkenau. Ognuno di questi luoghi richiama la stessa verità: dietro ogni oggetto si cela una vita.

Ricercatori, storici e docenti sottolineano l’importanza di preservare queste reliquie. Perché in un’epoca in cui alcuni osano ancora negare o minimizzare i crimini nazisti, le scarpe sono una prova inconfutabile. Non mentono. Sono testimoni silenziosi del genocidio perpetrato dal nazismo .

La mission de transmission est d’autant plus cruciale que les derniers survivants disparaissent peu à peu. Leurs voix s’éteignent, mais les objets demeurent. Et avec eux, le devoir impérieux de raconter, encore et toujours.

Dans de nombreuses cultures, les chaussures portent une charge symbolique forte. Elles accompagnent les pas de l’homme, marquent son passage sur terre. À Bergen-Belsen et dans d’autres camps de concentration, elles deviennent des reliques. Elles sont le dernier témoignage matériel d’êtres humains réduits à néant.

Voir ces piles de chaussures, c’est être confronté à l’ampleur inimaginable de la perte. C’est comprendre que chaque paire correspond à une vie interrompue. C’est mesurer la dimension industrielle du crime, la froide organisation de la mort. Mais c’est aussi, paradoxalement, un appel à la vie : ces chaussures témoignent que des hommes, des femmes, des enfants ont existé, qu’ils ont aimé, marché, rêvé, avant que tout ne leur soit arraché.

Aujourd’hui encore, des milliers de visiteurs parcourent chaque année les anciens camps, les musées et les mémoriaux. Ils s’arrêtent devant ces montagnes de chaussures, souvent en silence. Certains pleurent, d’autres ferment les yeux. Tous comprennent que ce silence est en réalité une immense clameur : n’oubliez pas.

Car oublier, ce serait trahir. Ce serait permettre que l’histoire se répète. Ce serait nier la souffrance de ceux qui ont péri. La mémoire de l’Holocauste n’est pas seulement une obligation pour les descendants des victimes ; elle est un devoir universel, un rappel constant que l’humanité doit refuser toute forme de haine, de racisme et de barbarie.

Les chaussures de Bergen-Belsen, muettes et immobiles, portent ce message à travers les générations. Elles nous rappellent que même dans l’ombre d’une mort inimaginable, la dignité humaine peut être préservée par le souvenir. Chaque pas que nous faisons, chaque visite dans un mémorial, chaque récit transmis à nos enfants est une manière d’honorer ces absents.

Le récit des chaussures de Bergen-Belsen dépasse la simple description d’un camp de concentration. Il incarne la quintessence de la mémoire de la Shoah : l’indicible rendu visible, l’innommable traduit en objets ordinaires chargés d’une signification extraordinaire.

Ces chaussures, qui ne marcheront plus jamais, nous obligent à avancer pour elles. Elles nous rappellent que la liberté, conquise dans la douleur et la mort, ne peut se dissocier du souvenir. La libération n’a pas effacé les absents ; elle a rendu leur mémoire plus impérieuse encore.

E finché guarderemo queste montagne di cuoio e stoffa con il rispetto che meritano, finché racconteremo queste storie, le vittime di Bergen-Belsen e di tutti i campi della Seconda Guerra Mondiale non saranno mai del tutto perdute. Continueranno a camminare, nei nostri ricordi, sulle nostre orme, nella nostra umanità preservata.

Nota: alcuni contenuti sono stati generati utilizzando strumenti di intelligenza artificiale (ChatGPT) e modificati dall’autore per motivi creativi e per adattarli a scopi di illustrazione storica.